『看護女子学生の喫煙率18% 一般女性より高い傾向

全国の看護学校に在籍する女子学生の喫煙率が20歳以上で18・6%に上り、20代と30代では同世代の一般女性よりも高いことが30日、分かった。

20~30代は半数以上が医療機関などで働きながら通学しており、調査した日本医師会総合政策研究機構は「仕事と学校の両立がストレスとなり、喫煙率を押し上げた可能性がある」と分析。喫煙率が高い学校に禁煙指導の強化を促している。

調査は昨年11月、全国の医師会が運営する273の看護学校に通う学生3万3067人を対象に実施し、3万1124人から回答があった。性別では8割が女性。年代別は20代と30代が全体の7割余りを占める。』

日本医師会立看護等学校の看護学生31124人を対象にした調査では,喫煙率は女子15.8 %、男子35.8%、全体で19.6%で,25歳~30歳の喫煙率は高く、女子23.9% 、男子45.1%だったそうだ.

看護師の喫煙率は医師より高いとする報告が多いようだが,日本看護協会は2006年時点で喫煙率は18.5%と報告した以降調査結果は開示されておらず,現時点での喫煙率は不明だそうだが,これでは都合が悪いから隠蔽していると思われてもしょうがないだろう.

以前に,医師の診療科目毎の喫煙率というデータを見たが,2012年時点で呼吸器科,皮膚科,循環器科,小児科の喫煙率が低いようだ.最も喫煙率が高い泌尿器科でも17.9%だから看護師の喫煙率は医師より高いというのはたぶん本当の話ではないだろうか.

一般外科は12.4%,整形外科は17.0%だったが,脳神経外科のデータは載っていなかった.しかし,脳神経外科学会は10年ほど前から禁煙を徹底しているし,私の知っている先生でまだ喫煙している先生は記憶にないほどなのでおそらく10%を切っているのは確実ではないかと思う.脳外科医はストイックな人が多いのだ.

医師が喫煙する要因としては,男性,60歳代,月4回以上当直,毎日の飲酒習慣,運動習慣がないなどがあるらしく勤務のストレスとの関係も考えられるが,脳外科医のストレスは高いので実際はストレスが大きな因子ではないような気がする.

看護師の場合も不規則な勤務やストレスとの関係が言われているが,問題はむしろ学生時代からの喫煙率が高い事と看護師となってからの禁煙率が低い事にあるのではないだろうか.これはすなわち医療従事者としての意識の低さの現れではないかとも考えられるから,同じ医療従事者としてなんとも情けない話だと思う.

メタボリックシンドロームもそうであるが,少なくとも医療従事者たるもの自分の健康管理くらいはきちんとできないといけないと思うのだがどうだろうか.

全国の看護学校に在籍する女子学生の喫煙率が20歳以上で18・6%に上り、20代と30代では同世代の一般女性よりも高いことが30日、分かった。

20~30代は半数以上が医療機関などで働きながら通学しており、調査した日本医師会総合政策研究機構は「仕事と学校の両立がストレスとなり、喫煙率を押し上げた可能性がある」と分析。喫煙率が高い学校に禁煙指導の強化を促している。

調査は昨年11月、全国の医師会が運営する273の看護学校に通う学生3万3067人を対象に実施し、3万1124人から回答があった。性別では8割が女性。年代別は20代と30代が全体の7割余りを占める。』

日本医師会立看護等学校の看護学生31124人を対象にした調査では,喫煙率は女子15.8 %、男子35.8%、全体で19.6%で,25歳~30歳の喫煙率は高く、女子23.9% 、男子45.1%だったそうだ.

看護師の喫煙率は医師より高いとする報告が多いようだが,日本看護協会は2006年時点で喫煙率は18.5%と報告した以降調査結果は開示されておらず,現時点での喫煙率は不明だそうだが,これでは都合が悪いから隠蔽していると思われてもしょうがないだろう.

以前に,医師の診療科目毎の喫煙率というデータを見たが,2012年時点で呼吸器科,皮膚科,循環器科,小児科の喫煙率が低いようだ.最も喫煙率が高い泌尿器科でも17.9%だから看護師の喫煙率は医師より高いというのはたぶん本当の話ではないだろうか.

一般外科は12.4%,整形外科は17.0%だったが,脳神経外科のデータは載っていなかった.しかし,脳神経外科学会は10年ほど前から禁煙を徹底しているし,私の知っている先生でまだ喫煙している先生は記憶にないほどなのでおそらく10%を切っているのは確実ではないかと思う.脳外科医はストイックな人が多いのだ.

医師が喫煙する要因としては,男性,60歳代,月4回以上当直,毎日の飲酒習慣,運動習慣がないなどがあるらしく勤務のストレスとの関係も考えられるが,脳外科医のストレスは高いので実際はストレスが大きな因子ではないような気がする.

看護師の場合も不規則な勤務やストレスとの関係が言われているが,問題はむしろ学生時代からの喫煙率が高い事と看護師となってからの禁煙率が低い事にあるのではないだろうか.これはすなわち医療従事者としての意識の低さの現れではないかとも考えられるから,同じ医療従事者としてなんとも情けない話だと思う.

メタボリックシンドロームもそうであるが,少なくとも医療従事者たるもの自分の健康管理くらいはきちんとできないといけないと思うのだがどうだろうか.

『「今日の治療薬」に重大な誤記載 リウマチ性疾患へのエンドキサン投与量に誤り

医学出版社の南江堂は4月3日、書籍「今日の治療薬2013」(第35版第1刷、2013年1月25日)の一部に重大な誤記載があったとして、訂正を求めている。

誤記載があるのは177ページ。SLE、全身性血管炎、多発性筋炎など、治療抵抗性のリウマチ性疾患に対してエンドキサンを投与する際の用量を「1日1回500-1000mg/m2静注を4週間」と記載している。正しくは「1日1回500-1000mg/m2静注。投与間隔は4週間」となる。

誤った記載の通りに投与すると過剰投与となり、薬剤事故につながる恐れがある。南江堂は関係学会や病院に通知文を発送するなどして対応するとともに、4月11日頃に書籍回収や交換の詳細を発表する予定という。

南江堂よりの『今日の治療薬 2013』に関する重要なお知らせ文書へのリンク

http://www.nankodo.co.jp/wasyo/html/chiryoyaku2013/20130403.pdf 』

エンドキサン(シクロホスファミド)は第一次世界大戦で使用された生物化学兵器であるマスタードガスを起源に持つナイトロジェン・マスタードの毒性を抑えた薬として開発されたもので,学生時代に悪性リンパ腫に対するCHOP療法に使用する薬として記憶した覚えがある.

造血抑制作用があり免疫抑制剤として使われる事も多くSLE、全身性血管炎、多発性筋炎など、治療抵抗性のリウマチ性疾患への使用はこれが目的で,今回の間違いは投与後4週間以上は再投与しないものを4週間連続投与するかのように書かれていたという事だろう.

『今日の治療薬』という本も医師には非常にポピュラーな本でどこの病院にも外来や病棟ごとに1冊は置かれているほど使われている薬品情報の本であるから,研修医などが上の先生の指示で処方するときに間違う可能性はあるかもしれない.

実際には,たとえ医師が間違えても薬局のチェックでひっかかるはずであるが,そういえば以前にもどこかの大学病院で若い医師が抗がん剤を連日投与して患者の女子高生が副作用死した事故があったから同様のことが起きる可能性は否定できない.

最近は,『今日の治療薬』で探すのも面倒なのでiPhoneで検索したり,使用頻度の高い薬などの情報はPDF文書をiPhoneに保存しておいたりしているからあまり使わなくなってきている.抗がん剤は,投与プロトコールがきちんとしているので投与量を決めるのは簡単そうに見えるが,実際には作用も副作用も個人差があるので適宜減量したり投与間隔を変えるなどさじ加減が難しいと私は思っている.

大学で脳腫瘍の研究や臨床をやっていたころは抗がん剤も毎日のように使っていたのだが,今は悪性脳腫瘍の患者さんの治療をする機会はほぼ無くなったたのでエンドキサンと聞いて懐かしくなった次第である.

追記)

『 回収発表「今日の治療薬2013」

医学出版社の南江堂は4月11日、書籍「今日の治療薬2013」(第35版第1刷、2013年1月25日発売)に重大な誤記載があるため、書籍の回収と交換を行うと発表した。「訂正版」は5月に発行予定。交換方法の詳細については、個別に電話で問い合わせてほしいと呼び掛けている。電話番号は0120-582-076。午前9時から午後6時まで受け付けている。

今回、問題となった誤記載があるのは177ページ。SLE、全身性血管炎、多発性筋炎など、治療抵抗性のリウマチ性疾患に対してエンドキサンを投与する際の用量を「1日1回500-1000mg/m2静注を4週間」と記載している。正しくは「1日1回500-1000mg/m2静注。投与間隔は4週間」となる。』

医学出版社の南江堂は4月3日、書籍「今日の治療薬2013」(第35版第1刷、2013年1月25日)の一部に重大な誤記載があったとして、訂正を求めている。

誤記載があるのは177ページ。SLE、全身性血管炎、多発性筋炎など、治療抵抗性のリウマチ性疾患に対してエンドキサンを投与する際の用量を「1日1回500-1000mg/m2静注を4週間」と記載している。正しくは「1日1回500-1000mg/m2静注。投与間隔は4週間」となる。

誤った記載の通りに投与すると過剰投与となり、薬剤事故につながる恐れがある。南江堂は関係学会や病院に通知文を発送するなどして対応するとともに、4月11日頃に書籍回収や交換の詳細を発表する予定という。

南江堂よりの『今日の治療薬 2013』に関する重要なお知らせ文書へのリンク

http://www.nankodo.co.jp/wasyo/html/chiryoyaku2013/20130403.pdf 』

エンドキサン(シクロホスファミド)は第一次世界大戦で使用された生物化学兵器であるマスタードガスを起源に持つナイトロジェン・マスタードの毒性を抑えた薬として開発されたもので,学生時代に悪性リンパ腫に対するCHOP療法に使用する薬として記憶した覚えがある.

造血抑制作用があり免疫抑制剤として使われる事も多くSLE、全身性血管炎、多発性筋炎など、治療抵抗性のリウマチ性疾患への使用はこれが目的で,今回の間違いは投与後4週間以上は再投与しないものを4週間連続投与するかのように書かれていたという事だろう.

『今日の治療薬』という本も医師には非常にポピュラーな本でどこの病院にも外来や病棟ごとに1冊は置かれているほど使われている薬品情報の本であるから,研修医などが上の先生の指示で処方するときに間違う可能性はあるかもしれない.

実際には,たとえ医師が間違えても薬局のチェックでひっかかるはずであるが,そういえば以前にもどこかの大学病院で若い医師が抗がん剤を連日投与して患者の女子高生が副作用死した事故があったから同様のことが起きる可能性は否定できない.

最近は,『今日の治療薬』で探すのも面倒なのでiPhoneで検索したり,使用頻度の高い薬などの情報はPDF文書をiPhoneに保存しておいたりしているからあまり使わなくなってきている.抗がん剤は,投与プロトコールがきちんとしているので投与量を決めるのは簡単そうに見えるが,実際には作用も副作用も個人差があるので適宜減量したり投与間隔を変えるなどさじ加減が難しいと私は思っている.

大学で脳腫瘍の研究や臨床をやっていたころは抗がん剤も毎日のように使っていたのだが,今は悪性脳腫瘍の患者さんの治療をする機会はほぼ無くなったたのでエンドキサンと聞いて懐かしくなった次第である.

追記)

『 回収発表「今日の治療薬2013」

医学出版社の南江堂は4月11日、書籍「今日の治療薬2013」(第35版第1刷、2013年1月25日発売)に重大な誤記載があるため、書籍の回収と交換を行うと発表した。「訂正版」は5月に発行予定。交換方法の詳細については、個別に電話で問い合わせてほしいと呼び掛けている。電話番号は0120-582-076。午前9時から午後6時まで受け付けている。

今回、問題となった誤記載があるのは177ページ。SLE、全身性血管炎、多発性筋炎など、治療抵抗性のリウマチ性疾患に対してエンドキサンを投与する際の用量を「1日1回500-1000mg/m2静注を4週間」と記載している。正しくは「1日1回500-1000mg/m2静注。投与間隔は4週間」となる。』

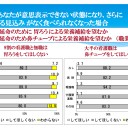

『 意識なく、治る見込みない場合、7割が人工呼吸器等による延命望まず

「高齢社会をよくする女性の会」は3月10日に、「人生最期の医療に関する調査」結果を発表した。

この調査は、市民や医療・介護従事者が「人生最期の医療のあり方」をどう捉えているのかを調べるもの。調査時期は、2012年12月~2013年2月(p2参照)。

調査対象は、全国の10~90歳代の4744人(女性3485人・男性1259人)で、60歳以上が約半数を占める(p2参照)(p4参照)(p6参照)(p28参照)。回答者の職業は、多い順から「会社員、公務員等」35.2%、「無職」32.4%、「介護関連」22.3%、「看護」6.5%、「医師」3.7%(p5参照)(p7~p8参照)(p28参照)。看取り経験については、「ある」と答えた人が6割で(p5参照)、60歳以上は7割台となっている(p9参照)。

調査結果を眺めてみよう。

まず、意思表示が不可能な状態で、治る見込みがなく、全身の状態が極めて悪化した場合に「鎮痛剤使用を望むか」について、「使ってほしい」が約7割(69.5%)(p10参照)にのぼるが、80歳以上ではやや少ない(53.3%)(p11参照)。

同様の場合に「心肺蘇生(心臓マッサージ等)を行ってほしいか」については、「してほしくない」とする人が7割強(71.2%)で、「延命措置(人工呼吸器の装着)」については9割弱(86.4%)が望んでいない(p13参照)。

看取り経験別に見ると、「心肺蘇生をしてほしくない」との回答は、看取り未経験者に比べて、経験者が10.1ポイント多く、「人工呼吸器」でも同様に7.5ポイントの差があった(p17参照)。

また、同様の場合に「延命のための栄養補給を望むか」に関しては、9割弱が「してほしくない」と回答。具体的には、「胃ろう」で85.0%、「鼻チューブ」で86.6%の人が「してほしくない」と答えている(p18参照)。看取り経験別では、「胃ろう・鼻チューブ」ともに「してほしくない」との回答は、経験者が未経験者より若干多い(p22参照)。

一方、「最期の医療の意志表示」について見てみると、60~70歳代の4割弱が「自分が望む医療を伝えてある」と回答しているものの、他の年齢層では、ほとんどが「話し合っていない」状況(p25参照)。看取り経験別に見ると、「伝えてある」との回答は、経験者が未経験者より12.7ポイント多く、「これから書面にしたい」との回答では、同様に14.7ポイントの差があった(p27参照)。また、「書面にしている」のは、他の年齢に比べて70~80歳代が多いとはいえ、1割程度にとどまっている(p25参照)。』

資料へのリンク

http://www7.ocn.ne.jp/~wabas/enq_201303_2.pdf

意思表示が不可能な状態と意識がない状態というのは同じではないのだが,この場合は意識がなくて意思表示が不可能な状態と考えることにしよう.

それで,私自身だったらどうして欲しいかという結論から言うと,たとえ一時的に延命もしくは蘇生出来ても回復の見込みがない場合には,人工呼吸器も心配蘇生も必要ないし,痛み刺激でも開眼しない遷延性意識障害になった場合は6ヶ月経過をみて回復傾向にない場合は経管栄養を中止して欲しいということだ.

このようなアンケートでは終末期の延命治療はいらないと答えるのは簡単だが,実際の現場では患者さんの状態が終末期なのか回復の可能性がわずかでもあるのかを正確に答えられる場合ばかりでもないし,たとえうまく説明出来たとしても家族が本当にそのことを理解しているのかを確認するのも難しいことである.

癌などの悪性腫瘍の終末期は比較的理解が得られやすいが,脳梗塞などでは急性期には助かりそうもないように見えても回復する事も多いから,治療のために人工呼吸器を装着したり経管栄養することは珍しいことではないし,これを単純に意思表示が不可能で回復が見込めない状態と混同されると大変困ったことになるのだ.

そういうことにならないように患者さん現状と治療での今後の回復の見込みを家族に話し,人工呼吸器の装着なり経管栄養や胃瘻の必要性をその都度説明することになるのだが,その際に気付くのは本人の意思の確認も家族の意志の統一も今までされていない場合がほとんどだということだ.

そういう場合には家族で相談するように促すのだが,結論がでないままに患者さんの状態は悪化し,気がつけば人工呼吸器も中心静脈栄養もはたまた昇圧剤まで投与され延命された挙げ句にすっかり変わり果てた姿で息を引き取るというのが現実だ.

私自身は尊厳を保った死を迎えたいし,患者さんもそのようにあるべきだと考えるが,結局は家族がそういう意志をはっきりと示さない限りは延命治療が行われるのが今の日本の医療だろう.そこに問題があることはわかるが,自分や家族が病気になるまでそれを考えたこともない人たちがほとんどである限り解決は難しいだろう.

「高齢社会をよくする女性の会」は3月10日に、「人生最期の医療に関する調査」結果を発表した。

この調査は、市民や医療・介護従事者が「人生最期の医療のあり方」をどう捉えているのかを調べるもの。調査時期は、2012年12月~2013年2月(p2参照)。

調査対象は、全国の10~90歳代の4744人(女性3485人・男性1259人)で、60歳以上が約半数を占める(p2参照)(p4参照)(p6参照)(p28参照)。回答者の職業は、多い順から「会社員、公務員等」35.2%、「無職」32.4%、「介護関連」22.3%、「看護」6.5%、「医師」3.7%(p5参照)(p7~p8参照)(p28参照)。看取り経験については、「ある」と答えた人が6割で(p5参照)、60歳以上は7割台となっている(p9参照)。

調査結果を眺めてみよう。

まず、意思表示が不可能な状態で、治る見込みがなく、全身の状態が極めて悪化した場合に「鎮痛剤使用を望むか」について、「使ってほしい」が約7割(69.5%)(p10参照)にのぼるが、80歳以上ではやや少ない(53.3%)(p11参照)。

同様の場合に「心肺蘇生(心臓マッサージ等)を行ってほしいか」については、「してほしくない」とする人が7割強(71.2%)で、「延命措置(人工呼吸器の装着)」については9割弱(86.4%)が望んでいない(p13参照)。

看取り経験別に見ると、「心肺蘇生をしてほしくない」との回答は、看取り未経験者に比べて、経験者が10.1ポイント多く、「人工呼吸器」でも同様に7.5ポイントの差があった(p17参照)。

また、同様の場合に「延命のための栄養補給を望むか」に関しては、9割弱が「してほしくない」と回答。具体的には、「胃ろう」で85.0%、「鼻チューブ」で86.6%の人が「してほしくない」と答えている(p18参照)。看取り経験別では、「胃ろう・鼻チューブ」ともに「してほしくない」との回答は、経験者が未経験者より若干多い(p22参照)。

一方、「最期の医療の意志表示」について見てみると、60~70歳代の4割弱が「自分が望む医療を伝えてある」と回答しているものの、他の年齢層では、ほとんどが「話し合っていない」状況(p25参照)。看取り経験別に見ると、「伝えてある」との回答は、経験者が未経験者より12.7ポイント多く、「これから書面にしたい」との回答では、同様に14.7ポイントの差があった(p27参照)。また、「書面にしている」のは、他の年齢に比べて70~80歳代が多いとはいえ、1割程度にとどまっている(p25参照)。』

資料へのリンク

http://www7.ocn.ne.jp/~wabas/enq_201303_2.pdf

意思表示が不可能な状態と意識がない状態というのは同じではないのだが,この場合は意識がなくて意思表示が不可能な状態と考えることにしよう.

それで,私自身だったらどうして欲しいかという結論から言うと,たとえ一時的に延命もしくは蘇生出来ても回復の見込みがない場合には,人工呼吸器も心配蘇生も必要ないし,痛み刺激でも開眼しない遷延性意識障害になった場合は6ヶ月経過をみて回復傾向にない場合は経管栄養を中止して欲しいということだ.

このようなアンケートでは終末期の延命治療はいらないと答えるのは簡単だが,実際の現場では患者さんの状態が終末期なのか回復の可能性がわずかでもあるのかを正確に答えられる場合ばかりでもないし,たとえうまく説明出来たとしても家族が本当にそのことを理解しているのかを確認するのも難しいことである.

癌などの悪性腫瘍の終末期は比較的理解が得られやすいが,脳梗塞などでは急性期には助かりそうもないように見えても回復する事も多いから,治療のために人工呼吸器を装着したり経管栄養することは珍しいことではないし,これを単純に意思表示が不可能で回復が見込めない状態と混同されると大変困ったことになるのだ.

そういうことにならないように患者さん現状と治療での今後の回復の見込みを家族に話し,人工呼吸器の装着なり経管栄養や胃瘻の必要性をその都度説明することになるのだが,その際に気付くのは本人の意思の確認も家族の意志の統一も今までされていない場合がほとんどだということだ.

そういう場合には家族で相談するように促すのだが,結論がでないままに患者さんの状態は悪化し,気がつけば人工呼吸器も中心静脈栄養もはたまた昇圧剤まで投与され延命された挙げ句にすっかり変わり果てた姿で息を引き取るというのが現実だ.

私自身は尊厳を保った死を迎えたいし,患者さんもそのようにあるべきだと考えるが,結局は家族がそういう意志をはっきりと示さない限りは延命治療が行われるのが今の日本の医療だろう.そこに問題があることはわかるが,自分や家族が病気になるまでそれを考えたこともない人たちがほとんどである限り解決は難しいだろう.

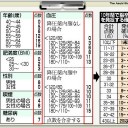

脳卒中発症リスクスコア

2013年3月20日 医療の問題 コメント (2)

『脳卒中発症リスク、数値で予測 国立がんセンターなど

藤田保健衛生大学と国立がん研究センターなどの研究グループは19日、年齢や喫煙の有無、血圧など6項目から、今後10年間に脳卒中を発症する確率を知ることができる予測モデルを作成した、と発表した。約1万5000人を14年間追跡した疫学調査の結果を分析し作った。藤田保健衛生大の八谷寛教授(公衆衛生学)は「発症リスクを知っておけば、生活習慣を見直す動機になる」と話している。

例えば、58歳のたばこを吸う男性で、体重(キロ)を身長(メートル)で2回割って算出する肥満度(BMI)が26、糖尿病があり、上の血圧(収縮期血圧)が145、下の血圧(拡張期血圧)が89で降圧薬を飲んでいない場合、合計点は39点となり、脳卒中の発症確率は12%以上15%未満となる。

研究グループは、茨城、新潟、高知、長崎、沖縄5県に住む40~69歳の1万5672人を対象に1993年から14年間、追跡調査した。期間中に790人が脳卒中を発症した。

原因としては高血圧(35%)、喫煙(15%)、肥満(6%)、糖尿病(5%)などが高かった。こうした要因から脳卒中へのなりやすさを点数化し、予測モデルを作った。

脳卒中には脳梗塞やくも膜下出血、脳内出血などがある。がん、心筋梗塞に次ぐ日本人の死因の第3位。2008年の厚生労働省の調査によると、入院患者数の中で脳卒中患者の割合は約14%とひとつの疾患としては最も多かった。』

このスコアの優れているのは誰でも自分で簡単に計算できることだろう.ちなみに私は15点だったから今後10年間に脳卒中になる確率は1~2%.発症確率が5%未満,27点以下ならまあ安心していいんじゃないだろうか.

外来にやってくる人には頭が心配だからとMRI検査を希望するのに,喫煙や高血圧や肥満,はたまた糖尿病にまで無頓着な人が多すぎると思う.そういう人たちはこのスコアをやってみて自分のどこに問題があるのかを知ったほうがいいだろう.

藤田保健衛生大学と国立がん研究センターなどの研究グループは19日、年齢や喫煙の有無、血圧など6項目から、今後10年間に脳卒中を発症する確率を知ることができる予測モデルを作成した、と発表した。約1万5000人を14年間追跡した疫学調査の結果を分析し作った。藤田保健衛生大の八谷寛教授(公衆衛生学)は「発症リスクを知っておけば、生活習慣を見直す動機になる」と話している。

例えば、58歳のたばこを吸う男性で、体重(キロ)を身長(メートル)で2回割って算出する肥満度(BMI)が26、糖尿病があり、上の血圧(収縮期血圧)が145、下の血圧(拡張期血圧)が89で降圧薬を飲んでいない場合、合計点は39点となり、脳卒中の発症確率は12%以上15%未満となる。

研究グループは、茨城、新潟、高知、長崎、沖縄5県に住む40~69歳の1万5672人を対象に1993年から14年間、追跡調査した。期間中に790人が脳卒中を発症した。

原因としては高血圧(35%)、喫煙(15%)、肥満(6%)、糖尿病(5%)などが高かった。こうした要因から脳卒中へのなりやすさを点数化し、予測モデルを作った。

脳卒中には脳梗塞やくも膜下出血、脳内出血などがある。がん、心筋梗塞に次ぐ日本人の死因の第3位。2008年の厚生労働省の調査によると、入院患者数の中で脳卒中患者の割合は約14%とひとつの疾患としては最も多かった。』

このスコアの優れているのは誰でも自分で簡単に計算できることだろう.ちなみに私は15点だったから今後10年間に脳卒中になる確率は1~2%.発症確率が5%未満,27点以下ならまあ安心していいんじゃないだろうか.

外来にやってくる人には頭が心配だからとMRI検査を希望するのに,喫煙や高血圧や肥満,はたまた糖尿病にまで無頓着な人が多すぎると思う.そういう人たちはこのスコアをやってみて自分のどこに問題があるのかを知ったほうがいいだろう.

『認知症を注射で治療へ

血管からの投与によるマウスの遺伝子治療実験

長崎大と自治医科大、理化学研究所の共同研究チームが、中高年での発症が多く、記憶障害を伴う認知症「アルツハイマー病」について、治療遺伝子をマウスの血管から注射器で投与して症状を緩和させる実験に世界で初めて成功した。今後、アルツハイマー病の予防、治療法の確立に向け実用化を目指す。

チームリーダーの一人、長崎大大学院医歯薬学総合研究科の岩田修永教授によると、アルツハイマー病はタンパク質「アミロイドβ(ベータ)ペプチド」が脳内に蓄積し、神経伝達を阻害することなどが原因とされ、確実な治療法はない。

一方、脳内では「ネプリライシン」というアミロイドβペプチドを分解する酵素も作られている。加齢やアルツハイマー病の進行とともにネプリライシンの量は減少することから、研究チームはこの酵素を増強することで病気の症状を緩和しようと試みた。

そこで、ネプリライシンを作る治療遺伝子(ネプリライシン遺伝子)を脳内に届ける"運び屋"となるウイルスを開発。末梢(まっしょう)血管に投与しても脳の神経細胞だけに作用する無害なウイルスで、長期間にわたって効果が保たれるという。これにネプリライシン遺伝子を組み込んだ。マウスに注射した結果、アミロイドβペプチドが減少し、学習・記憶能力も通常のマウスのレベルにまで回復したという。

これまで脳疾患の遺伝子治療では、頭蓋(ずがい)骨に穴を開けて直接注入する方法しかなかった。今回の成果で、脳の広い範囲に作用し、かつ簡単に遺伝子治療をすることが可能になる。"運び屋"ウイルスに組み込む遺伝子を変えれば別の疾患にも応用できるという。

今後、ウイルスの大量生産技術の開発や安全性といった問題を解決する必要はあるものの、岩田教授は「5、6年ほどで実用化できれば」としている。研究成果は、18日付の英国のオンライン科学雑誌にも掲載された。』

最近は,脳神経外科の外来でも認知症の薬物療法のために通院する人が増えている.治療薬も種類が増えて選択肢が増えたために進行の度合いや症状に応じて使い方を工夫するようになってきてはいるが,はっきり言って効く人には効くが効かない人には効かないような印象である.

私は脳血管障害が専門で認知症の専門家ではないし,今のところ脳へのアミロイドの沈着の度合いを画像で直接見る事もできないからHDS-Rの点数で評価しても良くなっている実感なんてわかないのが治療する側としては不満なのである.

その点,この治療法が実用化されればこれだけでアルツハイマー病の予防と改善ができる可能性がありそうで期待している.

血管からの投与によるマウスの遺伝子治療実験

長崎大と自治医科大、理化学研究所の共同研究チームが、中高年での発症が多く、記憶障害を伴う認知症「アルツハイマー病」について、治療遺伝子をマウスの血管から注射器で投与して症状を緩和させる実験に世界で初めて成功した。今後、アルツハイマー病の予防、治療法の確立に向け実用化を目指す。

チームリーダーの一人、長崎大大学院医歯薬学総合研究科の岩田修永教授によると、アルツハイマー病はタンパク質「アミロイドβ(ベータ)ペプチド」が脳内に蓄積し、神経伝達を阻害することなどが原因とされ、確実な治療法はない。

一方、脳内では「ネプリライシン」というアミロイドβペプチドを分解する酵素も作られている。加齢やアルツハイマー病の進行とともにネプリライシンの量は減少することから、研究チームはこの酵素を増強することで病気の症状を緩和しようと試みた。

そこで、ネプリライシンを作る治療遺伝子(ネプリライシン遺伝子)を脳内に届ける"運び屋"となるウイルスを開発。末梢(まっしょう)血管に投与しても脳の神経細胞だけに作用する無害なウイルスで、長期間にわたって効果が保たれるという。これにネプリライシン遺伝子を組み込んだ。マウスに注射した結果、アミロイドβペプチドが減少し、学習・記憶能力も通常のマウスのレベルにまで回復したという。

これまで脳疾患の遺伝子治療では、頭蓋(ずがい)骨に穴を開けて直接注入する方法しかなかった。今回の成果で、脳の広い範囲に作用し、かつ簡単に遺伝子治療をすることが可能になる。"運び屋"ウイルスに組み込む遺伝子を変えれば別の疾患にも応用できるという。

今後、ウイルスの大量生産技術の開発や安全性といった問題を解決する必要はあるものの、岩田教授は「5、6年ほどで実用化できれば」としている。研究成果は、18日付の英国のオンライン科学雑誌にも掲載された。』

最近は,脳神経外科の外来でも認知症の薬物療法のために通院する人が増えている.治療薬も種類が増えて選択肢が増えたために進行の度合いや症状に応じて使い方を工夫するようになってきてはいるが,はっきり言って効く人には効くが効かない人には効かないような印象である.

私は脳血管障害が専門で認知症の専門家ではないし,今のところ脳へのアミロイドの沈着の度合いを画像で直接見る事もできないからHDS-Rの点数で評価しても良くなっている実感なんてわかないのが治療する側としては不満なのである.

その点,この治療法が実用化されればこれだけでアルツハイマー病の予防と改善ができる可能性がありそうで期待している.

『「老け顔」は心臓病の予兆? 米学会報告

見た目が実年齢より老けている人は、心臓病を発症するリスクが高いというデンマークの研究結果が、米ロサンゼルス(Los Angeles)で5日開かれた米アメリカ心臓協会(American Heart Association、AHA)の年次総会で発表された。抜け毛や目の周りに脂肪がつくなど複数の加齢の兆候がはっきり現れている人は、若く見える同年齢の人に比べて心臓病を患う可能性が高いという。

コペンハーゲン大学(University of Copenhagen)のアネ・トゥベアハンセン(Anne Tybjaerg-Hansen)教授らの研究チームは、40歳以上の約1万1000人を35年間にわたって追跡調査した。このうち心臓病を発症したのは3401人で、心臓発作を起こしたのは1708人だった。

対象者は性別にかかわらず、加齢の兆候が1つ増えるごとに心臓発作や心臓病のリスクが高まっていたが、中でも3~4つの兆候があった人は全くない人に比べて発作を起こすリスクが57%、心臓病になる可能性は39%高かったという。

心臓発作と心臓病の両方を最も強く予見した加齢の兆候は、目の周りの脂肪の蓄積だった。こめかみ部分の生え際後退、頭頂部の抜け毛、耳たぶのしわなども加齢の兆候として挙げられている。

トゥベアハンセン教授は、声明で「目に見える加齢の兆候は生理学的または生物学的な年齢を示し、実年齢とは独立している」「医師は診察の際、こうした兆候を必ず確認するべきだ」と忠告している。』

最近は30代で動脈硬化が原因の脳梗塞になり入院する人もそれほど珍しくないから,私と同じくらいの年齢で外来に来る人がいてもぜんぜん不思議ではないのだが,ここ数年でその数がずいぶん増えたような気がする.

そして,以前から気になっているのは私とほとんど同じ年齢なのに風貌があまりにも老けて見える人が多いことだ.初老が40歳,中老が50歳というのだから老けて見えるのはしょうがないとしても自分とのあまりの違いに正直言って驚く事が多い.

しかし,この報告をみればそれにも納得出来る.加齢の兆候が多い人ほど心血管系の疾患のリスクが高いということは脳血管障害も起こしやすいということなのだろう.それなら実年齢より老けて見える人が多くとも不思議ではないわけだ.

特に,「目の周りの脂肪の蓄積、こめかみ部分の生え際後退、頭頂部の抜け毛、耳たぶのしわ」などが加齢の兆候ということだから,これからはそれらの点について外来でよく観察してみることにしよう.

見た目が実年齢より老けている人は、心臓病を発症するリスクが高いというデンマークの研究結果が、米ロサンゼルス(Los Angeles)で5日開かれた米アメリカ心臓協会(American Heart Association、AHA)の年次総会で発表された。抜け毛や目の周りに脂肪がつくなど複数の加齢の兆候がはっきり現れている人は、若く見える同年齢の人に比べて心臓病を患う可能性が高いという。

コペンハーゲン大学(University of Copenhagen)のアネ・トゥベアハンセン(Anne Tybjaerg-Hansen)教授らの研究チームは、40歳以上の約1万1000人を35年間にわたって追跡調査した。このうち心臓病を発症したのは3401人で、心臓発作を起こしたのは1708人だった。

対象者は性別にかかわらず、加齢の兆候が1つ増えるごとに心臓発作や心臓病のリスクが高まっていたが、中でも3~4つの兆候があった人は全くない人に比べて発作を起こすリスクが57%、心臓病になる可能性は39%高かったという。

心臓発作と心臓病の両方を最も強く予見した加齢の兆候は、目の周りの脂肪の蓄積だった。こめかみ部分の生え際後退、頭頂部の抜け毛、耳たぶのしわなども加齢の兆候として挙げられている。

トゥベアハンセン教授は、声明で「目に見える加齢の兆候は生理学的または生物学的な年齢を示し、実年齢とは独立している」「医師は診察の際、こうした兆候を必ず確認するべきだ」と忠告している。』

最近は30代で動脈硬化が原因の脳梗塞になり入院する人もそれほど珍しくないから,私と同じくらいの年齢で外来に来る人がいてもぜんぜん不思議ではないのだが,ここ数年でその数がずいぶん増えたような気がする.

そして,以前から気になっているのは私とほとんど同じ年齢なのに風貌があまりにも老けて見える人が多いことだ.初老が40歳,中老が50歳というのだから老けて見えるのはしょうがないとしても自分とのあまりの違いに正直言って驚く事が多い.

しかし,この報告をみればそれにも納得出来る.加齢の兆候が多い人ほど心血管系の疾患のリスクが高いということは脳血管障害も起こしやすいということなのだろう.それなら実年齢より老けて見える人が多くとも不思議ではないわけだ.

特に,「目の周りの脂肪の蓄積、こめかみ部分の生え際後退、頭頂部の抜け毛、耳たぶのしわ」などが加齢の兆候ということだから,これからはそれらの点について外来でよく観察してみることにしよう.

『重い熱性けいれんで「てんかん」

幼いときにインフルエンザなどで重い熱性けいれんになると、脳の一部で神経回路が発達せず、てんかんを発症しやすくなるとする研究結果を、東京大学のグループがネズミを使った実験を基にまとめました。

東京大学薬学系研究科のグループは、てんかんのうち、脳の海馬と呼ばれる部分で神経回路に異常が生じているタイプに着目し、ネズミを使って発症の仕組みを調べました。

神経回路が発達するのは、インフルエンザなどで熱性けいれんになりやすい幼い時期のため、生まれて間もないネズミ16匹に人工的に重い熱性けいれんを起こしたところ、成長後、いずれも脳波に異常が現れ、半数でてんかんの発作を確認しました。

さらに、海馬では、成長とともに移動する神経細胞が特定の神経伝達物質に過剰に反応し、本来の場所に到達できていないことが分かったとしています。

研究グループでは「重い熱性けいれんになると海馬で神経回路が発達せず、てんかんを発症しやすくなる」と結論づけています。

そのうえで、重い熱性けいれんの治療で使う薬の大半に、この神経伝達物質の働きを強める作用があることから、薬の投与でてんかんのリスクが高まるおそれがあると指摘しています。

研究を行った池谷裕二准教授は「熱性けいれんの患者の追跡調査を行い、治療法の見直しを検討することも必要ではないか」と話しています。

“患者の追跡調査必要”

今回の研究について脳神経外科が専門でてんかんに詳しい東北大学の中里信和教授は「てんかんが起きる仕組みを解明しただけでなく、熱性けいれんと治療薬の関連についても分析を進めた点で、画期的と言える。研究の進展によっては、熱性けいれんの治療を見直さなければならない可能性があるので、よりよい治療法の開発に向け、患者の追跡調査や別の薬を使った臨床研究を進める必要がある」と話しています。』

私はあまり小児のけいれんを診る機会はないし,大人のてんかんはよく診ているが既往歴に熱性けいれんはあってもあまり気には留めていなかったので熱性けいれんからてんかんへの移行にこんな理由があると聞いて驚いた.

問題なのは「重い熱性けいれんの治療で使う薬の大半に、この神経伝達物質の働きを強める作用があることから、薬の投与でてんかんのリスクが高まるおそれがある」ということだろう.

インフルエンザ脳炎のリスクを高めるという理由で使用を避けるようになったジクロフェナクナトリウムやメフェナム酸のように今後は熱性けいれんの治療にも影響を与えるであろうと思われる.

ところで今日は海の日.先日は,おたる水族館のある祝津海岸までサイクリングに行って来ました.とてもきれいな海でしたので写真を上げておきます.

幼いときにインフルエンザなどで重い熱性けいれんになると、脳の一部で神経回路が発達せず、てんかんを発症しやすくなるとする研究結果を、東京大学のグループがネズミを使った実験を基にまとめました。

東京大学薬学系研究科のグループは、てんかんのうち、脳の海馬と呼ばれる部分で神経回路に異常が生じているタイプに着目し、ネズミを使って発症の仕組みを調べました。

神経回路が発達するのは、インフルエンザなどで熱性けいれんになりやすい幼い時期のため、生まれて間もないネズミ16匹に人工的に重い熱性けいれんを起こしたところ、成長後、いずれも脳波に異常が現れ、半数でてんかんの発作を確認しました。

さらに、海馬では、成長とともに移動する神経細胞が特定の神経伝達物質に過剰に反応し、本来の場所に到達できていないことが分かったとしています。

研究グループでは「重い熱性けいれんになると海馬で神経回路が発達せず、てんかんを発症しやすくなる」と結論づけています。

そのうえで、重い熱性けいれんの治療で使う薬の大半に、この神経伝達物質の働きを強める作用があることから、薬の投与でてんかんのリスクが高まるおそれがあると指摘しています。

研究を行った池谷裕二准教授は「熱性けいれんの患者の追跡調査を行い、治療法の見直しを検討することも必要ではないか」と話しています。

“患者の追跡調査必要”

今回の研究について脳神経外科が専門でてんかんに詳しい東北大学の中里信和教授は「てんかんが起きる仕組みを解明しただけでなく、熱性けいれんと治療薬の関連についても分析を進めた点で、画期的と言える。研究の進展によっては、熱性けいれんの治療を見直さなければならない可能性があるので、よりよい治療法の開発に向け、患者の追跡調査や別の薬を使った臨床研究を進める必要がある」と話しています。』

私はあまり小児のけいれんを診る機会はないし,大人のてんかんはよく診ているが既往歴に熱性けいれんはあってもあまり気には留めていなかったので熱性けいれんからてんかんへの移行にこんな理由があると聞いて驚いた.

問題なのは「重い熱性けいれんの治療で使う薬の大半に、この神経伝達物質の働きを強める作用があることから、薬の投与でてんかんのリスクが高まるおそれがある」ということだろう.

インフルエンザ脳炎のリスクを高めるという理由で使用を避けるようになったジクロフェナクナトリウムやメフェナム酸のように今後は熱性けいれんの治療にも影響を与えるであろうと思われる.

ところで今日は海の日.先日は,おたる水族館のある祝津海岸までサイクリングに行って来ました.とてもきれいな海でしたので写真を上げておきます.

『着床前診断は命の創造か、選別か 生命倫理めぐり賛否

命の創造か、選別か-。神戸市中央区の産婦人科医院「大谷レディスクリニック」で昨年2月から日本産科婦人科学会の指針に違反し、129組の夫婦に新型の着床前診断が行われ、19人が出産していた事実が11日、発覚した。不妊に悩む夫婦にとって朗報である一方、染色体異常が見つかった受精卵を破棄する着床前診断には「命の選別」との批判も強く、今後、議論を呼びそうだ。

「命を作るための技術であり、命の選別ではない」

大谷徹郎院長(57)は11日の記者会見で、新型の着床前診断をこう説明し、「年齢とともに染色体異常が増え、妊娠率が低くなり流産率が高くなる」として、高齢出産が増える現状での診断の有用性について理解を求めた。

大谷院長は会見の冒頭、「針をさして調べる羊水検査は命の選択になるが、着床前診断は妊娠の成立前に調べるので、命の選択をしているという批判はあてはまらない」と強調した。

日本産科婦人科学会が認めていない診断を実施したことの是非については、「不妊や流産に悩む人を救える方法があるのなら、救いたい」と話した。

一方、大谷レディスクリニックでの着床前診断について、日本産科婦人科学会は、着床前診断を重い遺伝病の患者などに限定した学会の見解に沿っているか、月内にも学会の倫理委員会を開いて検討する方針。その上で、「今回の着床前診断は、学会の見解とまったくかけ離れている訳ではないが、ダウン症などを選別することになりかねず、難しい問題だ」(事務局)としている。

藤沢秀年・京都府立医大助教(周産期)は「今回の方法は高額だが精度は高い。不妊に悩む人は多く、朗報と言えるかもしれない」と話す一方で、「日本では着床後の胎児の遺伝子診断を含め、倫理的な問題も指摘されている。生命への畏敬が深いなど、日本の文化的な背景があると思う」と議論の高まりを期待した。

無申請で着床前診断を行ってきた大谷院長については、日本産科婦人科学会が平成16年4月に除名処分にしたが、21年5月に再入会が認められている。』

私は,「針をさして調べる羊水検査は命の選択になるが、着床前診断は妊娠の成立前に調べるので、命の選択をしているという批判はあてはまらない」というのが倫理的にどうなのか疑問である.

しかし,「年齢とともに染色体異常が増え、妊娠率が低くなり流産率が高くなる」のは事実だから,着床前診断を重い遺伝病の患者などに限定した学会の見解というのも高齢出産が当たり前になってきている現代においてはその適応範囲を変える必要もありそうだ.

そうなると,不妊症の治療としての体外受精だけでなく高齢出産の場合にも体外受精による着床前診断を認めなければ不公平ではないのだろうか.そんなことが認められればさらに高齢出産に拍車がかかることも危惧されるが,妊娠すると産休をとらせず辞めさせるような企業が多いわが国では高齢出産も仕方がないことなのだろう.

社会が病んでいるから,子供が少なくなるだけでなく心身を病んだ子供が増えるのは長い目で見ればわが国にとって不利益なのだが,原発事故後の対応をみてもわかるようにわが国はその程度の国なのだから,自分の身を自分で守るためには手段を選んでいる場合ではないのだろう.

命の創造か、選別か-。神戸市中央区の産婦人科医院「大谷レディスクリニック」で昨年2月から日本産科婦人科学会の指針に違反し、129組の夫婦に新型の着床前診断が行われ、19人が出産していた事実が11日、発覚した。不妊に悩む夫婦にとって朗報である一方、染色体異常が見つかった受精卵を破棄する着床前診断には「命の選別」との批判も強く、今後、議論を呼びそうだ。

「命を作るための技術であり、命の選別ではない」

大谷徹郎院長(57)は11日の記者会見で、新型の着床前診断をこう説明し、「年齢とともに染色体異常が増え、妊娠率が低くなり流産率が高くなる」として、高齢出産が増える現状での診断の有用性について理解を求めた。

大谷院長は会見の冒頭、「針をさして調べる羊水検査は命の選択になるが、着床前診断は妊娠の成立前に調べるので、命の選択をしているという批判はあてはまらない」と強調した。

日本産科婦人科学会が認めていない診断を実施したことの是非については、「不妊や流産に悩む人を救える方法があるのなら、救いたい」と話した。

一方、大谷レディスクリニックでの着床前診断について、日本産科婦人科学会は、着床前診断を重い遺伝病の患者などに限定した学会の見解に沿っているか、月内にも学会の倫理委員会を開いて検討する方針。その上で、「今回の着床前診断は、学会の見解とまったくかけ離れている訳ではないが、ダウン症などを選別することになりかねず、難しい問題だ」(事務局)としている。

藤沢秀年・京都府立医大助教(周産期)は「今回の方法は高額だが精度は高い。不妊に悩む人は多く、朗報と言えるかもしれない」と話す一方で、「日本では着床後の胎児の遺伝子診断を含め、倫理的な問題も指摘されている。生命への畏敬が深いなど、日本の文化的な背景があると思う」と議論の高まりを期待した。

無申請で着床前診断を行ってきた大谷院長については、日本産科婦人科学会が平成16年4月に除名処分にしたが、21年5月に再入会が認められている。』

私は,「針をさして調べる羊水検査は命の選択になるが、着床前診断は妊娠の成立前に調べるので、命の選択をしているという批判はあてはまらない」というのが倫理的にどうなのか疑問である.

しかし,「年齢とともに染色体異常が増え、妊娠率が低くなり流産率が高くなる」のは事実だから,着床前診断を重い遺伝病の患者などに限定した学会の見解というのも高齢出産が当たり前になってきている現代においてはその適応範囲を変える必要もありそうだ.

そうなると,不妊症の治療としての体外受精だけでなく高齢出産の場合にも体外受精による着床前診断を認めなければ不公平ではないのだろうか.そんなことが認められればさらに高齢出産に拍車がかかることも危惧されるが,妊娠すると産休をとらせず辞めさせるような企業が多いわが国では高齢出産も仕方がないことなのだろう.

社会が病んでいるから,子供が少なくなるだけでなく心身を病んだ子供が増えるのは長い目で見ればわが国にとって不利益なのだが,原発事故後の対応をみてもわかるようにわが国はその程度の国なのだから,自分の身を自分で守るためには手段を選んでいる場合ではないのだろう.

日本の脳動脈瘤(UCAS Japan)

2012年7月4日 医療の問題『日本の脳動脈瘤像ついに発表 - NEJM掲載、動脈瘤の大きさ、部位、形でリスク変わる

日本の未破裂動脈瘤の自然歴を検証する前向きコホート「日本未破裂脳動脈瘤悉皆調査(UCAS Japan)」のおよそ10年間にわたる追跡結果が6月28日、New England Journal of Medicine(NEJM)誌に掲載された。25mm以上の脳動脈瘤では、3-5mmの場合と比べて、破裂リスクが76倍に達するといった詳細データを報告している。

日本脳神経外科学会が主導するUCAS Japanは、2001年から日本のすべての未破裂動脈瘤を調査するという大規模な研究。中間報告がこれまでにあり、動脈瘤の大きさや部位によるリスクを報告、未破裂脳動脈瘤の治療方針に既に影響を及ぼしてきた。

脳動脈瘤の大きさが大きくなるほど破裂リスクが高まると分析。さらに、中大脳動脈と比べて、前、後交通動脈のリスクが高かったほか、動脈瘤に小さな突出(daughter sac)がある場合はリスクが上昇していた。

研究結果を踏まえ、未破裂動脈瘤の破裂リスクに合わせた治療がこれまで以上にやりやすくなると想定される。』

『 The Natural Course of Unruptured Cerebral Aneurysms in a Japanese Cohort

The UCAS Japan Investigators

N Engl J Med 2012; 366:2474-2482June 28, 2012

BACKGROUND

The natural history of unruptured cerebral aneurysms has not been clearly defined.

METHODS

From January 2001 through April 2004, we enrolled patients with newly identified, unruptured cerebral aneurysms in Japan. Information on the rupture of aneurysms, deaths, and the results of periodic follow-up examinations were recorded. We included 5720 patients 20 years of age or older (mean age, 62.5 years; 68% women) who had saccular aneurysms that were 3 mm or more in the largest dimension and who initially presented with no more than a slight disability.

RESULTS

Of the 6697 aneurysms studied, 91% were discovered incidentally. Most aneurysms were in the middle cerebral arteries (36%) and the internal carotid arteries (34%). The mean (±SD) size of the aneurysms was 5.7±3.6 mm. During a follow-up period that included 11,660 aneurysm-years, ruptures were documented in 111 patients, with an annual rate of rupture of 0.95% (95% confidence interval [CI], 0.79 to 1.15). The risk of rupture increased with increasing size of the aneurysm. With aneurysms that were 3 to 4 mm in size as the reference, the hazard ratios for size categories were as follows: 5 to 6 mm, 1.13 (95% CI, 0.58 to 2.22); 7 to 9 mm, 3.35 (95% CI, 1.87 to 6.00); 10 to 24 mm, 9.09 (95% CI, 5.25 to 15.74); and 25 mm or larger, 76.26 (95% CI, 32.76 to 177.54). As compared with aneurysms in the middle cerebral arteries, those in the posterior and anterior communicating arteries were more likely to rupture (hazard ratio, 1.90 [95% CI, 1.12 to 3.21] and 2.02 [95% CI, 1.13 to 3.58], respectively). Aneurysms with a daughter sac (an irregular protrusion of the wall of the aneurysm) were also more likely to rupture (hazard ratio, 1.63; 95% CI, 1.08 to 2.48).

CONCLUSIONS

This study showed that the natural course of unruptured cerebral aneurysms varies according to the size, location, and shape of the aneurysm. (Funded by the Ministry of Health, Labor, and Welfare in Japan and others; UCAS Japan UMIN-CTR number, C000000418.)』

この結果を簡単に考えると,未破裂脳動脈瘤の1年間あたりの破裂の可能性は0.95%で,3mmの大きさのものに比べ6mmで約2倍の破裂リスクがあると思っていればいいということだろう.

今までも破裂のリスクについては大体1年間で1〜2%.5mm以上の大きさのものは手術を考えたほうがいいかもしれませんよと説明してきたのだが,やはり3〜4mmの大きさでも破裂するものは破裂するということなのだろう.

私の手術もこのところ2例ほど中大脳動脈瘤の破裂例が続いたが,中大脳動脈と比べて,前交通動脈,内頸動脈-後交通動脈のリスクが高いとはいってもやはり破裂するものは破裂するのだから中大脳動脈瘤だから経過観察ということにはならないだろう.

今まで脳外科医としてはなんとなくわかっていたことだが,きちんとした研究結果としてインパクトファクターの高い医学誌に記載されたのだから,今後はこれを尊重して患者さんへ破裂リスクと治療方針を説明することができるわけだ.

だが,結局は手術にかかわる諸々のリスクが残るわけで,手術成績にかかわる因子を詳細に比較検討したデータなどというものはないし,たとえどんなに有名な病院を選んだとしても不測の事態は起こりうるのが医療というものである.

そういうことはあまり考えない人が多いようだが,治療を考える時に手術にはそういうリスクも潜んでいるということくらいは憶えておいたほうがいいだろう.もっとも手術しないで未破裂動脈瘤が破裂することを心配し続けるほうが体には良くないかもしれないが,決めるのは本人だということだ.

日本の未破裂動脈瘤の自然歴を検証する前向きコホート「日本未破裂脳動脈瘤悉皆調査(UCAS Japan)」のおよそ10年間にわたる追跡結果が6月28日、New England Journal of Medicine(NEJM)誌に掲載された。25mm以上の脳動脈瘤では、3-5mmの場合と比べて、破裂リスクが76倍に達するといった詳細データを報告している。

日本脳神経外科学会が主導するUCAS Japanは、2001年から日本のすべての未破裂動脈瘤を調査するという大規模な研究。中間報告がこれまでにあり、動脈瘤の大きさや部位によるリスクを報告、未破裂脳動脈瘤の治療方針に既に影響を及ぼしてきた。

脳動脈瘤の大きさが大きくなるほど破裂リスクが高まると分析。さらに、中大脳動脈と比べて、前、後交通動脈のリスクが高かったほか、動脈瘤に小さな突出(daughter sac)がある場合はリスクが上昇していた。

研究結果を踏まえ、未破裂動脈瘤の破裂リスクに合わせた治療がこれまで以上にやりやすくなると想定される。』

『 The Natural Course of Unruptured Cerebral Aneurysms in a Japanese Cohort

The UCAS Japan Investigators

N Engl J Med 2012; 366:2474-2482June 28, 2012

BACKGROUND

The natural history of unruptured cerebral aneurysms has not been clearly defined.

METHODS

From January 2001 through April 2004, we enrolled patients with newly identified, unruptured cerebral aneurysms in Japan. Information on the rupture of aneurysms, deaths, and the results of periodic follow-up examinations were recorded. We included 5720 patients 20 years of age or older (mean age, 62.5 years; 68% women) who had saccular aneurysms that were 3 mm or more in the largest dimension and who initially presented with no more than a slight disability.

RESULTS

Of the 6697 aneurysms studied, 91% were discovered incidentally. Most aneurysms were in the middle cerebral arteries (36%) and the internal carotid arteries (34%). The mean (±SD) size of the aneurysms was 5.7±3.6 mm. During a follow-up period that included 11,660 aneurysm-years, ruptures were documented in 111 patients, with an annual rate of rupture of 0.95% (95% confidence interval [CI], 0.79 to 1.15). The risk of rupture increased with increasing size of the aneurysm. With aneurysms that were 3 to 4 mm in size as the reference, the hazard ratios for size categories were as follows: 5 to 6 mm, 1.13 (95% CI, 0.58 to 2.22); 7 to 9 mm, 3.35 (95% CI, 1.87 to 6.00); 10 to 24 mm, 9.09 (95% CI, 5.25 to 15.74); and 25 mm or larger, 76.26 (95% CI, 32.76 to 177.54). As compared with aneurysms in the middle cerebral arteries, those in the posterior and anterior communicating arteries were more likely to rupture (hazard ratio, 1.90 [95% CI, 1.12 to 3.21] and 2.02 [95% CI, 1.13 to 3.58], respectively). Aneurysms with a daughter sac (an irregular protrusion of the wall of the aneurysm) were also more likely to rupture (hazard ratio, 1.63; 95% CI, 1.08 to 2.48).

CONCLUSIONS

This study showed that the natural course of unruptured cerebral aneurysms varies according to the size, location, and shape of the aneurysm. (Funded by the Ministry of Health, Labor, and Welfare in Japan and others; UCAS Japan UMIN-CTR number, C000000418.)』

この結果を簡単に考えると,未破裂脳動脈瘤の1年間あたりの破裂の可能性は0.95%で,3mmの大きさのものに比べ6mmで約2倍の破裂リスクがあると思っていればいいということだろう.

今までも破裂のリスクについては大体1年間で1〜2%.5mm以上の大きさのものは手術を考えたほうがいいかもしれませんよと説明してきたのだが,やはり3〜4mmの大きさでも破裂するものは破裂するということなのだろう.

私の手術もこのところ2例ほど中大脳動脈瘤の破裂例が続いたが,中大脳動脈と比べて,前交通動脈,内頸動脈-後交通動脈のリスクが高いとはいってもやはり破裂するものは破裂するのだから中大脳動脈瘤だから経過観察ということにはならないだろう.

今まで脳外科医としてはなんとなくわかっていたことだが,きちんとした研究結果としてインパクトファクターの高い医学誌に記載されたのだから,今後はこれを尊重して患者さんへ破裂リスクと治療方針を説明することができるわけだ.

だが,結局は手術にかかわる諸々のリスクが残るわけで,手術成績にかかわる因子を詳細に比較検討したデータなどというものはないし,たとえどんなに有名な病院を選んだとしても不測の事態は起こりうるのが医療というものである.

そういうことはあまり考えない人が多いようだが,治療を考える時に手術にはそういうリスクも潜んでいるということくらいは憶えておいたほうがいいだろう.もっとも手術しないで未破裂動脈瘤が破裂することを心配し続けるほうが体には良くないかもしれないが,決めるのは本人だということだ.

『寝不足の脳は不快なものに反応、抑制利きにくい

寝不足で不安になったりイライラしたりするのは、脳が不快なものに反応しやすくなる一方、抑制が利きにくくなるのが原因であることを国立精神・神経医療研究センターの三島和夫部長らが突き止めた。

28日から横浜市で開かれる日本睡眠学会で発表する。

研究チームは、20-31歳の男性14人に、1日4時間と8時間の睡眠を5日間続けてもらい、それぞれの最終日に脳の活動を機能的磁気共鳴画像装置(fMRI)で調べた。

恐怖の表情の画像を見せると、4時間睡眠で寝不足の時は、不安や緊張などに反応する脳の扁桃体(へんとうたい)という部分の活動が8時間睡眠時に比べて活発になった。幸せな表情の画像を見せた場合には違いはなかった。

また、寝不足時には扁桃体の働きを調節する大脳の皮質の活動が扁桃体と同調せず、抑制が利きにくいことがわかった。抑制が利きにくくなる人ほど、心理テストで不安・緊張や混乱の度合いが高かった。』

当直で睡眠のリズムが崩れて寝た気がしない当直明けの朝に自分でも不機嫌になっていることがわかる時があるが,その原因がわかったわけだ.

当直明けの診療で,いつもならあまり気にならないような患者や看護師の言動や仕事がスムーズに行かない時にいつにも増して気分が悪くなるのはやはり当直で睡眠が十分にとれないことが原因だったということだ.

当直明けで救急外来や手術をすると不安や緊張に対する抑制が利きにくいわけだから当然リスクは高くなるということなのだろう.それなのに当直明けでそのまま次の日も仕事をしている医師のなんと多い事だろうか.

医師不足だから多少のリスクには目をつぶって医師の労働時間の超過には目をつぶるというのは,原発の再稼働と似ているような気がする.わが国は結局その程度だったということだろう.国は今までどおりで何もしてくれず,医師も自分の身は自分で守らなければいけないということなら,当直明けにはリスクの高そうな仕事は避けて自ら積極的に代休をとるくらいしか出来ることはないだろう.

寝不足で不安になったりイライラしたりするのは、脳が不快なものに反応しやすくなる一方、抑制が利きにくくなるのが原因であることを国立精神・神経医療研究センターの三島和夫部長らが突き止めた。

28日から横浜市で開かれる日本睡眠学会で発表する。

研究チームは、20-31歳の男性14人に、1日4時間と8時間の睡眠を5日間続けてもらい、それぞれの最終日に脳の活動を機能的磁気共鳴画像装置(fMRI)で調べた。

恐怖の表情の画像を見せると、4時間睡眠で寝不足の時は、不安や緊張などに反応する脳の扁桃体(へんとうたい)という部分の活動が8時間睡眠時に比べて活発になった。幸せな表情の画像を見せた場合には違いはなかった。

また、寝不足時には扁桃体の働きを調節する大脳の皮質の活動が扁桃体と同調せず、抑制が利きにくいことがわかった。抑制が利きにくくなる人ほど、心理テストで不安・緊張や混乱の度合いが高かった。』

当直で睡眠のリズムが崩れて寝た気がしない当直明けの朝に自分でも不機嫌になっていることがわかる時があるが,その原因がわかったわけだ.

当直明けの診療で,いつもならあまり気にならないような患者や看護師の言動や仕事がスムーズに行かない時にいつにも増して気分が悪くなるのはやはり当直で睡眠が十分にとれないことが原因だったということだ.

当直明けで救急外来や手術をすると不安や緊張に対する抑制が利きにくいわけだから当然リスクは高くなるということなのだろう.それなのに当直明けでそのまま次の日も仕事をしている医師のなんと多い事だろうか.

医師不足だから多少のリスクには目をつぶって医師の労働時間の超過には目をつぶるというのは,原発の再稼働と似ているような気がする.わが国は結局その程度だったということだろう.国は今までどおりで何もしてくれず,医師も自分の身は自分で守らなければいけないということなら,当直明けにはリスクの高そうな仕事は避けて自ら積極的に代休をとるくらいしか出来ることはないだろう.

エビデンスのない治療

2012年6月17日 医療の問題 コメント (5)『シチコリン、脳卒中に効果なし

文献:Dávalos A et al.Citicoline in the treatment of acute ischaemic stroke: an international, randomised, multicentre, placebo-controlled study (ICTUS trial).The Lancet, Early Online Publication, 11 June 2012.

中等-重度の急性虚血性脳卒中で入院した患者2298人を対象に、シチコリンの有効性を無作為化プラセボ対照試験で検討(ICTUS試験)。National Institutes of Health Stroke Scaleなどによる90日目の回復度は、シチコリン群とプラセボ群で同等だった(オッズ比1.03、P=0.364)。』

シチコリンはニコリン注という名前で私が脳外科医になった頃からずっと使われている薬だが,私は専門医になってからは使っていない.脳代謝賦活剤と同様に効いている実感がないので自然と使わなくなってしまった.もちろん脳卒中診療ガイドラインにも名前さえ載っていないような薬である.

だが,たとえエビデンスがなくとも昔から愛用されている薬はこれ以外にも存在するのが医療の現場である.エビデンスベースドメディシンなどという考え方など無かった時代に厚生省によって承認された薬で保険点数が低いつまり値段の安いものはそのまま残っているようなものが多いのではないだろうか.

こういう薬は言わば毒にも薬にもならないような,言ってみればプラセボ効果で効いているようなものだから再審査などされることもなく残っているのだろう.保険診療で認められているかぎり投与するかしないかは主治医の裁量によるのだから,たとえ誰か他の医師が投与しているのを見かけてもわざわざ中止したりはしない.

だが,ガイドラインでほとんど効果がないとされ投与して副作用が出た場合に予後を悪化させるとなれば私ならそんなリスクを犯す気にはならないだけに見て見ないふりをするのは難しい.それでも主治医でもないのに勝手に指示を書き換えるのも指示を出した同僚や先輩医師のことを考えると難しい.

結局のところ副作用の出現に私も注意しながら無事に回復することを祈るしかないのだが,いつも思うのは薬の副作用の怖さは経験した医師しか分からないものもあり,実際に起きてもそれがその薬によるものかどうかを示すのも難しいということだ.その結果,自分の今までの経験に頼り目の前で起きていることをあまり気にしない医師は同じ間違いを繰り返すことになる.

外科医の場合は手術などでも同様のことがあるのだが,何が悪いかを教えてあげようと思っても頑固な性格の人は聞く耳を持たないこともあり,そういうのは見ていて冷や冷やするのがストレスになるので一緒に手術に入りたくなくなるものだ.歳をとると確かに経験は増えるがだからと言って昔ながらの方法に固執するのではなく,新しい知識を積極的に取り入れて行く姿勢が大切ではないかと思う。

文献:Dávalos A et al.Citicoline in the treatment of acute ischaemic stroke: an international, randomised, multicentre, placebo-controlled study (ICTUS trial).The Lancet, Early Online Publication, 11 June 2012.

中等-重度の急性虚血性脳卒中で入院した患者2298人を対象に、シチコリンの有効性を無作為化プラセボ対照試験で検討(ICTUS試験)。National Institutes of Health Stroke Scaleなどによる90日目の回復度は、シチコリン群とプラセボ群で同等だった(オッズ比1.03、P=0.364)。』

シチコリンはニコリン注という名前で私が脳外科医になった頃からずっと使われている薬だが,私は専門医になってからは使っていない.脳代謝賦活剤と同様に効いている実感がないので自然と使わなくなってしまった.もちろん脳卒中診療ガイドラインにも名前さえ載っていないような薬である.

だが,たとえエビデンスがなくとも昔から愛用されている薬はこれ以外にも存在するのが医療の現場である.エビデンスベースドメディシンなどという考え方など無かった時代に厚生省によって承認された薬で保険点数が低いつまり値段の安いものはそのまま残っているようなものが多いのではないだろうか.

こういう薬は言わば毒にも薬にもならないような,言ってみればプラセボ効果で効いているようなものだから再審査などされることもなく残っているのだろう.保険診療で認められているかぎり投与するかしないかは主治医の裁量によるのだから,たとえ誰か他の医師が投与しているのを見かけてもわざわざ中止したりはしない.

だが,ガイドラインでほとんど効果がないとされ投与して副作用が出た場合に予後を悪化させるとなれば私ならそんなリスクを犯す気にはならないだけに見て見ないふりをするのは難しい.それでも主治医でもないのに勝手に指示を書き換えるのも指示を出した同僚や先輩医師のことを考えると難しい.

結局のところ副作用の出現に私も注意しながら無事に回復することを祈るしかないのだが,いつも思うのは薬の副作用の怖さは経験した医師しか分からないものもあり,実際に起きてもそれがその薬によるものかどうかを示すのも難しいということだ.その結果,自分の今までの経験に頼り目の前で起きていることをあまり気にしない医師は同じ間違いを繰り返すことになる.

外科医の場合は手術などでも同様のことがあるのだが,何が悪いかを教えてあげようと思っても頑固な性格の人は聞く耳を持たないこともあり,そういうのは見ていて冷や冷やするのがストレスになるので一緒に手術に入りたくなくなるものだ.歳をとると確かに経験は増えるがだからと言って昔ながらの方法に固執するのではなく,新しい知識を積極的に取り入れて行く姿勢が大切ではないかと思う。

『CTで子どものがん危険増 国際チームが疫学調査

子どものころにコンピューター断層撮影(CT)検査を2~3回受けると、脳腫瘍になるリスクが3倍になるとの疫学調査結果を英ニューカッスル大などの国際チームがまとめ、7日付の英医学誌ランセットに発表した。5~10回のCTで白血病になるリスクも3倍になるという。

チームは「CTは迅速で正確な診断に優れ、短期的な利益が長期的な危険性を上回る場合が多い。しかし、1回の被ばく線量はできるだけ低くし、別の診断法がある場合はそちらを選ぶべきだ」と訴えている。

チームは、1985~2002年の間に英国でCT検査を受けた22歳未満の約18万人を調査。85~08年にかけて、135人が脳腫瘍と、74人が白血病と診断されたことが判明した。

CTによって受けた被ばく線量を推定して、がんになるリスクを検討した結果、頭部への照射2~3回で脳腫瘍になるリスクが3倍になり、5~10回で白血病のリスクが3倍になることが分かった。いずれのがんも、もともとの発症率が低いため、過剰な心配はいらないとしている。

CT検査は通常のエックス線検査に比べて浴びる放射線の量が多いが、診断機器としての価値は高く、使用回数は世界各国で増えているという。』

何年も前から指摘されていたことであるが,ちょっとした打撲程度なのにCT検査を受けたくて子供を連れてくるお母さんや保母さんが未だにいる.

「これくらいなら様子をみていいと思いますよ.」と言って納得してもらえる場合はいいのだが,中には年に何回も頭をぶつける度に時間外の外来に来る母親もいてこういう人たちには説明しても逆ギレされて「前の先生は検査してくれたのに,してくれないんですか!」と言われることまである.

何年か前には母親が私の説明を聞いてくれたのに,付いて来た父親が「こんな医者ダメだから他へいく.お前いいかげんにしろ!」などと凄まれて当直中で夜中なのに厭な思いをさせられたこともある.

だから私は,『言っても無駄そうな人』と『話を聞いてくれそうな人』をこちらで判断することにしている.それでも最近は放射線障害という言葉に敏感な人が増えたのか,「子供のうちにあまり頭部CTを撮ると脳腫瘍になるリスクが増えるといいますよ.」と言うと診察料だけ払って黙って帰るようになったような気もする.

子どものころにコンピューター断層撮影(CT)検査を2~3回受けると、脳腫瘍になるリスクが3倍になるとの疫学調査結果を英ニューカッスル大などの国際チームがまとめ、7日付の英医学誌ランセットに発表した。5~10回のCTで白血病になるリスクも3倍になるという。

チームは「CTは迅速で正確な診断に優れ、短期的な利益が長期的な危険性を上回る場合が多い。しかし、1回の被ばく線量はできるだけ低くし、別の診断法がある場合はそちらを選ぶべきだ」と訴えている。

チームは、1985~2002年の間に英国でCT検査を受けた22歳未満の約18万人を調査。85~08年にかけて、135人が脳腫瘍と、74人が白血病と診断されたことが判明した。

CTによって受けた被ばく線量を推定して、がんになるリスクを検討した結果、頭部への照射2~3回で脳腫瘍になるリスクが3倍になり、5~10回で白血病のリスクが3倍になることが分かった。いずれのがんも、もともとの発症率が低いため、過剰な心配はいらないとしている。

CT検査は通常のエックス線検査に比べて浴びる放射線の量が多いが、診断機器としての価値は高く、使用回数は世界各国で増えているという。』

何年も前から指摘されていたことであるが,ちょっとした打撲程度なのにCT検査を受けたくて子供を連れてくるお母さんや保母さんが未だにいる.

「これくらいなら様子をみていいと思いますよ.」と言って納得してもらえる場合はいいのだが,中には年に何回も頭をぶつける度に時間外の外来に来る母親もいてこういう人たちには説明しても逆ギレされて「前の先生は検査してくれたのに,してくれないんですか!」と言われることまである.

何年か前には母親が私の説明を聞いてくれたのに,付いて来た父親が「こんな医者ダメだから他へいく.お前いいかげんにしろ!」などと凄まれて当直中で夜中なのに厭な思いをさせられたこともある.

だから私は,『言っても無駄そうな人』と『話を聞いてくれそうな人』をこちらで判断することにしている.それでも最近は放射線障害という言葉に敏感な人が増えたのか,「子供のうちにあまり頭部CTを撮ると脳腫瘍になるリスクが増えるといいますよ.」と言うと診察料だけ払って黙って帰るようになったような気もする.

『呼吸器取り外しも可能に 議連の尊厳死法案

超党派の「尊厳死法制化を考える議員連盟」(会長・増子輝彦民主党参院議員)は31日、議員立法での国会提出を準備している尊厳死に関する法案の原案を修正し、免責対象となる医師の行為を、人工呼吸器の取り外しなど「現に行っている延命治療の中止」に拡大する方針を決めた。

これまでは「新たな延命治療の不開始」に限っていた。がんなどで終末期にある患者本人が尊厳死を望む意思を表示している場合で、2人以上の医師の判断を条件とする点は変わらない。

議連は6月6日に総会を開き、修正案を公表する予定。障害者団体や医療関係者、弁護士らの意見を聞いてさらに検討を続け、今国会か次期臨時国会での法案提出を目指す。ただ生命倫理にかかわるため、各党には反対の議員も多く、提出や成立の見通しは不透明だ。

修正案には、障害や重い病気で意思表示が難しい人を対象外とするため「障害者の尊厳を害することのないように留意しなければならない」との文言も追加。いったん示した意思を撤回することも可能にした。

議連は3月、法案の原案を公表。患者本人が健康で正常な判断ができる間に延命を望まない意思を書面にしていることなどを条件に、新たな延命措置を開始しないことを容認。医師は刑事、民事、行政上のいずれの責任も問われないとしていた。

修正の理由について議連関係者は「延命中止が除外されれば法制化の意味がないとの意見を参考にした」と説明。「『障害者らの命の切り捨てになる』との懸念にも配慮した」としている。』

「本人が書面で延命を望まない意思を明確にしている場合で2人以上の医師の判断を条件として呼吸器を取り外しても,医師は刑事、民事、行政上のいずれの責任も問われない.」ということに法的な根拠を与えてくれるのはいいことだと思う.

しかし,がんなどの終末期に限るとされると脳卒中による遷延性意識障害で呼吸器をつけないと生命維持ができない患者については対象外ということになるだろう.もっともこの場合は終末期ではない.呼吸器と栄養があれば生き続けることができるからだ.

尊厳死という概念で言えば本人が遷延性意識障害のまま生き続けることを望まなければ同じように思えるのだが,脳卒中の場合は突然に意識がなくなり本人の意志確認はできない場合がほとんどであるから,「延命治療の不開始」でさえ家族の意思による場合がほとんどだ.

最近は,延命治療としての呼吸器の接続を希望しないと意思表示をする家族も増えているが,病状を説明しても判断に迷うのか返事をしない家族も実際には多い.そうなると病状が悪化し呼吸不全になった場合に現場の医師は呼吸器を接続せざるをえなくなる.

そのようにして最近は呼吸器をつけてPEGからの経管栄養で生きている意識のない患者さんが増えてきている.今は慢性期の管理のレベルが上がったために心不全や腎不全といった合併症がない患者さんはそういった状態でも長期の生存が可能になっているのだ.

このような患者さんはおそらく人口1万人当たり数人はいるのではないだろうか,つまり全国では少なくとも1万人以上はいるのだろう.そして高齢者人口が増えたのでこれからは今まで以上に脳梗塞でこのような状態になる患者が増えると思われるが,これをどう考えれば良いのだろうか,誰か答えてくれないだろうか.

超党派の「尊厳死法制化を考える議員連盟」(会長・増子輝彦民主党参院議員)は31日、議員立法での国会提出を準備している尊厳死に関する法案の原案を修正し、免責対象となる医師の行為を、人工呼吸器の取り外しなど「現に行っている延命治療の中止」に拡大する方針を決めた。

これまでは「新たな延命治療の不開始」に限っていた。がんなどで終末期にある患者本人が尊厳死を望む意思を表示している場合で、2人以上の医師の判断を条件とする点は変わらない。

議連は6月6日に総会を開き、修正案を公表する予定。障害者団体や医療関係者、弁護士らの意見を聞いてさらに検討を続け、今国会か次期臨時国会での法案提出を目指す。ただ生命倫理にかかわるため、各党には反対の議員も多く、提出や成立の見通しは不透明だ。

修正案には、障害や重い病気で意思表示が難しい人を対象外とするため「障害者の尊厳を害することのないように留意しなければならない」との文言も追加。いったん示した意思を撤回することも可能にした。

議連は3月、法案の原案を公表。患者本人が健康で正常な判断ができる間に延命を望まない意思を書面にしていることなどを条件に、新たな延命措置を開始しないことを容認。医師は刑事、民事、行政上のいずれの責任も問われないとしていた。

修正の理由について議連関係者は「延命中止が除外されれば法制化の意味がないとの意見を参考にした」と説明。「『障害者らの命の切り捨てになる』との懸念にも配慮した」としている。』

「本人が書面で延命を望まない意思を明確にしている場合で2人以上の医師の判断を条件として呼吸器を取り外しても,医師は刑事、民事、行政上のいずれの責任も問われない.」ということに法的な根拠を与えてくれるのはいいことだと思う.

しかし,がんなどの終末期に限るとされると脳卒中による遷延性意識障害で呼吸器をつけないと生命維持ができない患者については対象外ということになるだろう.もっともこの場合は終末期ではない.呼吸器と栄養があれば生き続けることができるからだ.

尊厳死という概念で言えば本人が遷延性意識障害のまま生き続けることを望まなければ同じように思えるのだが,脳卒中の場合は突然に意識がなくなり本人の意志確認はできない場合がほとんどであるから,「延命治療の不開始」でさえ家族の意思による場合がほとんどだ.

最近は,延命治療としての呼吸器の接続を希望しないと意思表示をする家族も増えているが,病状を説明しても判断に迷うのか返事をしない家族も実際には多い.そうなると病状が悪化し呼吸不全になった場合に現場の医師は呼吸器を接続せざるをえなくなる.

そのようにして最近は呼吸器をつけてPEGからの経管栄養で生きている意識のない患者さんが増えてきている.今は慢性期の管理のレベルが上がったために心不全や腎不全といった合併症がない患者さんはそういった状態でも長期の生存が可能になっているのだ.

このような患者さんはおそらく人口1万人当たり数人はいるのではないだろうか,つまり全国では少なくとも1万人以上はいるのだろう.そして高齢者人口が増えたのでこれからは今まで以上に脳梗塞でこのような状態になる患者が増えると思われるが,これをどう考えれば良いのだろうか,誰か答えてくれないだろうか.

『 祇園の事故、運転手含め8人死亡 11人が重軽傷

12日午後1時ごろ、京都市東山区の大和大路通四条の交差点に軽ワゴン車が突入し、横断中の歩行者らを次々とはねた。府警東山署によると、歩行者の男女計7人が死亡し、11人が重軽傷を負った。軽ワゴン車は電柱に衝突し、運転していた男も市内の病院に運ばれたが、間もなく死亡が確認された。

府警は自動車運転過失致死傷容疑で捜査を開始。運転していた同市西京区桂朝日町の会社員、藤崎晋吾容疑者(30)を司法解剖し、死因や当時の体調などを調べる。

府警によると、軽ワゴン車は大和大路通を北上して四条通りとの交差点に赤信号を無視して突入。計18人をはねながら、北上し、約200メートル先の電柱にぶつかり、大破、停止した。

事故直前には、交差点から200メートルほど南の路上でタクシーに追突。タクシーの男性運転手(63)によると、後方から藤崎容疑者の車に2回ぶつけられ、テールライトを破損。道路脇にタクシーを止めたが、車はそのまま猛スピードで走り去ったという。

藤崎容疑者は4年前から、市内の藍染製品販売会社に勤務。12日も通常通り出勤し、午後1時前、市内の取引先に製品を配達するために社用車の軽ワゴン車で出かけていたという。

現場は同市の繁華街祇園の一角で、八坂神社と歌舞伎の南座を結ぶ四条通りで南座から東に約50メートルの交差点。この日は天候にも恵まれ、花見に訪れた観光客らでにぎわっていた。

府警によると、死亡したのは藤崎容疑者のほか、男性が千葉県八千代市の小池賢次さん(77)、京都市右京区の奥村昌彦さん(40)の2人で、女性が埼玉県蕨市の鴨下孝子さん(62)、京都市東山区の沢西桃代さん(61)、大阪府守口市の平山節子さん(69)、大阪府豊中市の岸本真砂子さん(68)、50~60歳の氏名不詳の女性の5人。』

『 花見客などでにぎわう祇園に暴走車…7人死亡11人重軽傷

京都市東山区にある祇園の繁華街で12日午後1時ごろ、観光客らの歩行者の列に軽ワゴン車が突っ込んだ。歩行者のうち男性2人、女性5人が死亡、11人が重軽傷。車は赤信号を無視し、猛スピードで交差点に進入、横断歩道を歩いていた人を次々とはねた。運転手の男も死亡した。花見客などで混雑する中、100メートル以上にわたって複数の人が倒れ、騒然となった。

現場は鴨川に近く、観光名所の南座から約50メートル東。被害者には千葉県や埼玉県から訪れた観光客もおり、交差点にはハンドバッグや靴、土産の袋などが散乱。はねた衝撃で外れたとみられる軽ワゴン車のバンパーもあった。血まみれの人が路上の至る所で救急措置を受け、泣きながら名前を叫ぶ人もいた。

京都府警によると、軽ワゴン車は大和大路通を北進し、赤信号を無視して交差点に進入。南側と北側の横断歩道を歩いていた人を次々とはねた。スピードを緩めることなく、目撃者は「時速50~60キロぐらい出ていたのでは」と証言した。

さらに、市バスとぶつかりそうになりながら交差点を突っ切り、北進。はねた女性2人をルーフに乗せ、数十メートル先で振り落とした。軽トラックやタクシーに接触し、別のタクシーも追い越そうとしたが、よけきれず、自転車の男性を巻き込み、電柱に激突。車体前方が大破し、エアバッグが膨らんだ運転席で意識を失ったスーツ姿の男が口から血を流していた。運転していた京都市西京区の会社員藤崎晋吾容疑者(30)は死亡した。

目撃者によると、この直前、交差点から約170メートル南の大和大路通上で、タクシーに追突。バックした後、タクシーの横をすり抜けた。追突されたタクシー運転手が「待てコラ」と叫んだが、エンジンを吹かして急加速。目撃した女性は、追突時の藤崎容疑者の様子について「ハンドルを握る両手が震えていた。目が血走っていた」と証言した。軽ワゴン車はそのまま信号待ちの車の横をすり抜けるように北へ進み、交差点に入った。

藤崎容疑者は仕事で配達の途中だった。姉(34)によると、藤崎容疑者は1月から、てんかんの発作を起こし、病院で治療を受けていた。病院側は車を運転しないよう、本人と家族に何度も通告。姉は「会社にはてんかんの持病があると告げた。今の会社を辞めて、次の会社を探そうということになっていた」と説明。勤務先の経営者は「病気のことは知らない」と話している。藤崎容疑者は先月、運転免許を更新したが、てんかんの持病を申告していなかった。

府警は自動車運転過失致死傷容疑で捜査。藤崎容疑者を司法解剖し、死因や事故当時の体調などを調べる。

藤崎容疑者は藍染め製品販売の会社で働き、おとなしい性格で読書が趣味。約10年前にバイク事故を起こし、年明けから家でてんかんによる発作が2、3回続いた。医者は事故の後遺症と診断、通院して薬も飲んでいた。

姉によると、これまで発作は自宅で起きていたが「運転中に起きたら大変なことになる」と考え、仕事で運転をしなければならないなら転職しようと家族で決め、勤務先と相談。しかし、会社に病気のことを説明すると「事故を起こしても会社の責任ではないと一筆書いてほしい」と言われたという。最近は母も、区役所などに障害認定が下りるかどうか相談しに行っていた。

父は12日夜、自宅で「(08年6月の)秋葉原の事件とは違うんだから。そんなことする子じゃない」と絞り出すように語った。』

昨年の4月21日に『てんかん発作の現実』という日記を書いた.

http://nougekai.diarynote.jp/201104211935115223/

その後,脳梗塞やてんかんで通院している患者さんが,運転免許の更新の際に後遺症やてんかんの既往に関しての証明書類を持ってくることが多くなったので,自己申告する人は確実に増えたのだろうと思うが,すでに仕事で運転している人は自己申告すると仕事を失う可能性があるので免許の更新時や会社への自己申告を敢えてしない人もいるのだろう.

この事故のニュースでてんかん発作の既往があったことを最初に知った時は,また発作で事故を起こしたのかとも思ったが,「タクシーに追突。バックした後、タクシーの横をすり抜けた。」というのが事実ならば,おそらくてんかん発作で意識を失っていたということはないと私は思う.

てんかん発作で意識を失う程のものであれば,意識が回復するまでに少なくとも数分間はかかるし,回復してもしばらくは意識がもうろうとしているので逃げたりする事はできないだろう.そう考えると,てんかんの既往があるのにタクシーに衝突したことで気が動転してその場から逃げるために次々と事故を起こしたと考える方がつじつまがあうように思うのだが,警察はどういう判断を下すのだろうか.

もっとも,前回も書いたようにてんかん発作を繰り返すうちに高次機能が低下して常識的な判断が下せなくなっていた可能性はあるだろう.もしそうであれば病気のせいと言えない事もないだろうが,それでも事故の可能性を認識しながら運転させていた家族や会社の責任は非常に重いだろう.

一時的に意識を失う状態を一過性意識消失発作と呼ぶが,これにはてんかん発作のほかにも脳梗塞の前駆症状の場合や不整脈の発作のこともあり,その場合運転中に発作を起こせばてんかん発作と同様に事故を起こす可能性がある.

そう考えると,少なくとも1年以内に意識消失発作を起こしたことがある人は車の運転や転落の危険などのある作業はしないほうがいいと思われるのだが,現実には外来でそう説明しても理解出来ない,あるいは理解する気がない人もいるのである.

こうなると運転免許を与える際に脳梗塞やてんかんや認知症の検査だけではなく常識的な判断力があるかどうかの判定もしなければならなくなるのだろうが,そんなことまで証明するのは難しいだろうからこれからも運転に不適格な人による事故は減らないのだろう.理由はわかっても解決法が思いつかないとはなんとも不条理な話だ.

12日午後1時ごろ、京都市東山区の大和大路通四条の交差点に軽ワゴン車が突入し、横断中の歩行者らを次々とはねた。府警東山署によると、歩行者の男女計7人が死亡し、11人が重軽傷を負った。軽ワゴン車は電柱に衝突し、運転していた男も市内の病院に運ばれたが、間もなく死亡が確認された。

府警は自動車運転過失致死傷容疑で捜査を開始。運転していた同市西京区桂朝日町の会社員、藤崎晋吾容疑者(30)を司法解剖し、死因や当時の体調などを調べる。

府警によると、軽ワゴン車は大和大路通を北上して四条通りとの交差点に赤信号を無視して突入。計18人をはねながら、北上し、約200メートル先の電柱にぶつかり、大破、停止した。

事故直前には、交差点から200メートルほど南の路上でタクシーに追突。タクシーの男性運転手(63)によると、後方から藤崎容疑者の車に2回ぶつけられ、テールライトを破損。道路脇にタクシーを止めたが、車はそのまま猛スピードで走り去ったという。

藤崎容疑者は4年前から、市内の藍染製品販売会社に勤務。12日も通常通り出勤し、午後1時前、市内の取引先に製品を配達するために社用車の軽ワゴン車で出かけていたという。

現場は同市の繁華街祇園の一角で、八坂神社と歌舞伎の南座を結ぶ四条通りで南座から東に約50メートルの交差点。この日は天候にも恵まれ、花見に訪れた観光客らでにぎわっていた。

府警によると、死亡したのは藤崎容疑者のほか、男性が千葉県八千代市の小池賢次さん(77)、京都市右京区の奥村昌彦さん(40)の2人で、女性が埼玉県蕨市の鴨下孝子さん(62)、京都市東山区の沢西桃代さん(61)、大阪府守口市の平山節子さん(69)、大阪府豊中市の岸本真砂子さん(68)、50~60歳の氏名不詳の女性の5人。』

『 花見客などでにぎわう祇園に暴走車…7人死亡11人重軽傷

京都市東山区にある祇園の繁華街で12日午後1時ごろ、観光客らの歩行者の列に軽ワゴン車が突っ込んだ。歩行者のうち男性2人、女性5人が死亡、11人が重軽傷。車は赤信号を無視し、猛スピードで交差点に進入、横断歩道を歩いていた人を次々とはねた。運転手の男も死亡した。花見客などで混雑する中、100メートル以上にわたって複数の人が倒れ、騒然となった。

現場は鴨川に近く、観光名所の南座から約50メートル東。被害者には千葉県や埼玉県から訪れた観光客もおり、交差点にはハンドバッグや靴、土産の袋などが散乱。はねた衝撃で外れたとみられる軽ワゴン車のバンパーもあった。血まみれの人が路上の至る所で救急措置を受け、泣きながら名前を叫ぶ人もいた。

京都府警によると、軽ワゴン車は大和大路通を北進し、赤信号を無視して交差点に進入。南側と北側の横断歩道を歩いていた人を次々とはねた。スピードを緩めることなく、目撃者は「時速50~60キロぐらい出ていたのでは」と証言した。

さらに、市バスとぶつかりそうになりながら交差点を突っ切り、北進。はねた女性2人をルーフに乗せ、数十メートル先で振り落とした。軽トラックやタクシーに接触し、別のタクシーも追い越そうとしたが、よけきれず、自転車の男性を巻き込み、電柱に激突。車体前方が大破し、エアバッグが膨らんだ運転席で意識を失ったスーツ姿の男が口から血を流していた。運転していた京都市西京区の会社員藤崎晋吾容疑者(30)は死亡した。

目撃者によると、この直前、交差点から約170メートル南の大和大路通上で、タクシーに追突。バックした後、タクシーの横をすり抜けた。追突されたタクシー運転手が「待てコラ」と叫んだが、エンジンを吹かして急加速。目撃した女性は、追突時の藤崎容疑者の様子について「ハンドルを握る両手が震えていた。目が血走っていた」と証言した。軽ワゴン車はそのまま信号待ちの車の横をすり抜けるように北へ進み、交差点に入った。

藤崎容疑者は仕事で配達の途中だった。姉(34)によると、藤崎容疑者は1月から、てんかんの発作を起こし、病院で治療を受けていた。病院側は車を運転しないよう、本人と家族に何度も通告。姉は「会社にはてんかんの持病があると告げた。今の会社を辞めて、次の会社を探そうということになっていた」と説明。勤務先の経営者は「病気のことは知らない」と話している。藤崎容疑者は先月、運転免許を更新したが、てんかんの持病を申告していなかった。

府警は自動車運転過失致死傷容疑で捜査。藤崎容疑者を司法解剖し、死因や事故当時の体調などを調べる。

藤崎容疑者は藍染め製品販売の会社で働き、おとなしい性格で読書が趣味。約10年前にバイク事故を起こし、年明けから家でてんかんによる発作が2、3回続いた。医者は事故の後遺症と診断、通院して薬も飲んでいた。

姉によると、これまで発作は自宅で起きていたが「運転中に起きたら大変なことになる」と考え、仕事で運転をしなければならないなら転職しようと家族で決め、勤務先と相談。しかし、会社に病気のことを説明すると「事故を起こしても会社の責任ではないと一筆書いてほしい」と言われたという。最近は母も、区役所などに障害認定が下りるかどうか相談しに行っていた。

父は12日夜、自宅で「(08年6月の)秋葉原の事件とは違うんだから。そんなことする子じゃない」と絞り出すように語った。』

昨年の4月21日に『てんかん発作の現実』という日記を書いた.

http://nougekai.diarynote.jp/201104211935115223/

その後,脳梗塞やてんかんで通院している患者さんが,運転免許の更新の際に後遺症やてんかんの既往に関しての証明書類を持ってくることが多くなったので,自己申告する人は確実に増えたのだろうと思うが,すでに仕事で運転している人は自己申告すると仕事を失う可能性があるので免許の更新時や会社への自己申告を敢えてしない人もいるのだろう.

この事故のニュースでてんかん発作の既往があったことを最初に知った時は,また発作で事故を起こしたのかとも思ったが,「タクシーに追突。バックした後、タクシーの横をすり抜けた。」というのが事実ならば,おそらくてんかん発作で意識を失っていたということはないと私は思う.

てんかん発作で意識を失う程のものであれば,意識が回復するまでに少なくとも数分間はかかるし,回復してもしばらくは意識がもうろうとしているので逃げたりする事はできないだろう.そう考えると,てんかんの既往があるのにタクシーに衝突したことで気が動転してその場から逃げるために次々と事故を起こしたと考える方がつじつまがあうように思うのだが,警察はどういう判断を下すのだろうか.

もっとも,前回も書いたようにてんかん発作を繰り返すうちに高次機能が低下して常識的な判断が下せなくなっていた可能性はあるだろう.もしそうであれば病気のせいと言えない事もないだろうが,それでも事故の可能性を認識しながら運転させていた家族や会社の責任は非常に重いだろう.

一時的に意識を失う状態を一過性意識消失発作と呼ぶが,これにはてんかん発作のほかにも脳梗塞の前駆症状の場合や不整脈の発作のこともあり,その場合運転中に発作を起こせばてんかん発作と同様に事故を起こす可能性がある.

そう考えると,少なくとも1年以内に意識消失発作を起こしたことがある人は車の運転や転落の危険などのある作業はしないほうがいいと思われるのだが,現実には外来でそう説明しても理解出来ない,あるいは理解する気がない人もいるのである.

こうなると運転免許を与える際に脳梗塞やてんかんや認知症の検査だけではなく常識的な判断力があるかどうかの判定もしなければならなくなるのだろうが,そんなことまで証明するのは難しいだろうからこれからも運転に不適格な人による事故は減らないのだろう.理由はわかっても解決法が思いつかないとはなんとも不条理な話だ.

『開業医の平均年収増、2755万円

診療所を経営する開業医の昨年度の平均年収は2755万円と前の年度に比べて0.5%増えるなど、医師の待遇が民間病院を除き改善していることが厚生労働省の調査でわかりました。

これは2日に開かれた中医協(中央社会保険医療協議会)で報告されたもので、2010年度の開業医の院長の平均年収は前の年度より0.5%増加し、2755万円でした。国立病院でも院長が1982万円と6.9%増加し、勤務医では1468万円と1.2%増加しました。

一方、民間病院では院長が2865万円と0.1%の減少、勤務医では1550万円と1%の減少となりました。

この調査は来年度の診療報酬改定の基礎資料となるもので、今後の中医協での議論に影響を与えそうです。』

国立病院の勤務医のほうが診療所を経営する開業医よりもずっと大変なような気がするし,救急患者を診もしないで民間病院に回すような開業医の年収が民間病院の院長より高いのもどうかしているような気がする.こんなんだから救急なんて馬鹿らしくてやってられない民間病院が増えているのだろう.

そして,そのしわ寄せが意識が悪いと言われれば何でも受け入れてしまう脳神経外科の民間病院に来ているわけだ.今や当直とは名ばかりで救急車でやって来る患者のほとんどは一次救急や夜間診療所の患者と変わらない.そして,翌日も通常勤務で代休も無しなのだからいい加減やってられないという脳神経外科専門医も全国にたくさんいるだろう.

こんな実態を知ったら脳神経外科専門医を目指す研修医はいなくなるだろう.

診療所を経営する開業医の昨年度の平均年収は2755万円と前の年度に比べて0.5%増えるなど、医師の待遇が民間病院を除き改善していることが厚生労働省の調査でわかりました。

これは2日に開かれた中医協(中央社会保険医療協議会)で報告されたもので、2010年度の開業医の院長の平均年収は前の年度より0.5%増加し、2755万円でした。国立病院でも院長が1982万円と6.9%増加し、勤務医では1468万円と1.2%増加しました。

一方、民間病院では院長が2865万円と0.1%の減少、勤務医では1550万円と1%の減少となりました。

この調査は来年度の診療報酬改定の基礎資料となるもので、今後の中医協での議論に影響を与えそうです。』

国立病院の勤務医のほうが診療所を経営する開業医よりもずっと大変なような気がするし,救急患者を診もしないで民間病院に回すような開業医の年収が民間病院の院長より高いのもどうかしているような気がする.こんなんだから救急なんて馬鹿らしくてやってられない民間病院が増えているのだろう.

そして,そのしわ寄せが意識が悪いと言われれば何でも受け入れてしまう脳神経外科の民間病院に来ているわけだ.今や当直とは名ばかりで救急車でやって来る患者のほとんどは一次救急や夜間診療所の患者と変わらない.そして,翌日も通常勤務で代休も無しなのだからいい加減やってられないという脳神経外科専門医も全国にたくさんいるだろう.

こんな実態を知ったら脳神経外科専門医を目指す研修医はいなくなるだろう.

『男性死亡で医師を書類送検 チューブ交換ミスの疑い 福岡

福岡県警西署は6日、福岡市西区の西福岡病院で平成21年3月、腹部に開けた穴から胃に流動食を送る「胃ろう」チューブの交換ミスで、入院中の同市博多区の無職男性=当時(70)=を腹膜炎による多臓器不全で死亡させたとして、チューブを交換した男性医師(53)を業務上過失致死容疑で書類送検した。

送検容疑は、糖尿病などで入院していた男性の胃ろうチューブを交換する際、チューブが胃の内部にまで届いていないことに気付かず、看護師に栄養剤の注入を指示。栄養剤を男性の腹腔内に漏れ出させて腹膜炎を発症させ、21年3月16日に多臓器不全で死亡させたとしている。

西署によると、チューブは長さ20センチ、直径約1センチのシリコン製。男性は17年9月に入院し、4カ月に1回チューブを交換していた。男性医師は容疑を認めているという。』

PEGのリスクについては2005年2月23日にここにも書いた(http://nougekai.diarynote.jp/200502232017290000/)が,その当時でもすでにPEGドクターズネットワークでは交換時に内視鏡で確認することを強く勧めていたから,この男性医師は,こういったPEG交換の際の事故のニュースを知らなかったか,知っても自分には起こらないと思っていたかのどちらかなのだろう.

私自身も数百例の増設と交換を経験しているが,確かに十数年前までは在宅診療で言わば手応えだけを便りに交換していた時代もあった.しかし,その後に非常に頻度は少ないとは言え,特に初回の交換時に肝をひやした症例がいくつかあり以後は画像診断や内視鏡での確認を必ずするようになった経緯がある.

今の時代であれば内視鏡での確認は必須で,交換後に内視鏡で証拠写真を撮っておくというのがデフォルトと言ってもいいのではないだろうか.以前は造影剤を注入して単純写真を撮ったりしたこともあったが,それでも不完全だった経験があるからやはり内視鏡を使う方が安心である.

診療報酬上もPEG交換の手技料は交換時に画像診断もしくは内視鏡での確認をしないと請求できないようであるから,わざわざただ働きして危険な目に遭うことはないだろう.もっとも,内視鏡まで使って手技料が2000円というのはリスクの割にちょっと安すぎるような気もするがどうなのだろうか.

このニュースでもう一つ引っかかる点は交換が4カ月に1回というところである.当初からシリコンチューブの交換は6ヶ月が目安で,最近では1年もつものもあるようなのに4ヶ月というのはちょっと早すぎるような気もする.まさか,病院の経営方針のためだったのではないだろうが,万が一そうだとしたらわざわざ交換による事故のリスクを上げていたようなもので情けない話である.

福岡県警西署は6日、福岡市西区の西福岡病院で平成21年3月、腹部に開けた穴から胃に流動食を送る「胃ろう」チューブの交換ミスで、入院中の同市博多区の無職男性=当時(70)=を腹膜炎による多臓器不全で死亡させたとして、チューブを交換した男性医師(53)を業務上過失致死容疑で書類送検した。

送検容疑は、糖尿病などで入院していた男性の胃ろうチューブを交換する際、チューブが胃の内部にまで届いていないことに気付かず、看護師に栄養剤の注入を指示。栄養剤を男性の腹腔内に漏れ出させて腹膜炎を発症させ、21年3月16日に多臓器不全で死亡させたとしている。

西署によると、チューブは長さ20センチ、直径約1センチのシリコン製。男性は17年9月に入院し、4カ月に1回チューブを交換していた。男性医師は容疑を認めているという。』

PEGのリスクについては2005年2月23日にここにも書いた(http://nougekai.diarynote.jp/200502232017290000/)が,その当時でもすでにPEGドクターズネットワークでは交換時に内視鏡で確認することを強く勧めていたから,この男性医師は,こういったPEG交換の際の事故のニュースを知らなかったか,知っても自分には起こらないと思っていたかのどちらかなのだろう.

私自身も数百例の増設と交換を経験しているが,確かに十数年前までは在宅診療で言わば手応えだけを便りに交換していた時代もあった.しかし,その後に非常に頻度は少ないとは言え,特に初回の交換時に肝をひやした症例がいくつかあり以後は画像診断や内視鏡での確認を必ずするようになった経緯がある.

今の時代であれば内視鏡での確認は必須で,交換後に内視鏡で証拠写真を撮っておくというのがデフォルトと言ってもいいのではないだろうか.以前は造影剤を注入して単純写真を撮ったりしたこともあったが,それでも不完全だった経験があるからやはり内視鏡を使う方が安心である.

診療報酬上もPEG交換の手技料は交換時に画像診断もしくは内視鏡での確認をしないと請求できないようであるから,わざわざただ働きして危険な目に遭うことはないだろう.もっとも,内視鏡まで使って手技料が2000円というのはリスクの割にちょっと安すぎるような気もするがどうなのだろうか.

このニュースでもう一つ引っかかる点は交換が4カ月に1回というところである.当初からシリコンチューブの交換は6ヶ月が目安で,最近では1年もつものもあるようなのに4ヶ月というのはちょっと早すぎるような気もする.まさか,病院の経営方針のためだったのではないだろうが,万が一そうだとしたらわざわざ交換による事故のリスクを上げていたようなもので情けない話である.

『運転中てんかん発作か 6人死亡事故の容疑者 県警見解

栃木県鹿沼市で登校中の小学生の列にクレーン車が突っ込み、児童6人が死亡した事故で、県警は20日、自動車運転過失致死容疑で調べを受けている運転手柴田将人容疑者(26)=日光市=が、てんかんの発作を起こしたため、突然意識を失い、事故を起こしたとの見方を固めた。

また、同容疑者の運転免許の取得や更新時の記録を調べたところ、義務づけられている病気の申告や診断書の提出をしていなかったことを確認した。てんかんの持病がある人でも、適正な申告と診断書にもとづけば免許を取得できる。

同容疑者は、事故現場で自動車運転過失傷害容疑で現行犯逮捕された。捜査関係者によると、同容疑者は「子どものころにてんかんになったが、発作を抑える薬を飲むのを忘れて、事故を起こしてしまった」との趣旨の供述をしているという。

県警では押収資料や供述にもとづき、同容疑者が通う神経科の病院を確認。最近も発作を起こすことがあり通院していたとの状況から、同容疑者の説明に矛盾はないと判断している。

2008年3月に横浜市鶴見区でてんかんの発作で意識を失い、2人を死傷させたとされるトラックの運転手がその後に有罪判決を受けている。県警はこの事故が今回の捜査の参考になるとして、捜査記録や裁判記録の照会も始めた。

てんかんの持病がある人は以前は免許が取得できなかったが、02年6月施行の改正道交法で、(1)発作が再発するおそれがない(2)再発しても意識障害や運動障害がもたらされない(3)発作が睡眠中に限り再発する、などの場合は取得できるようになった。

警察庁が公表している運用基準によると、「発作が過去5年以内に起こったことがなく、今後発作が起こるおそれがない」「医師が2年の経過観察をして発作が睡眠中に限り起こり、今後、症状悪化のおそれがない」などとした医師の診断書が提出されれば免許は取得できる。

同庁によると、薬を飲むことで「発作が起きるおそれがない」場合も、免許は取得できるという。

独立行政法人国立病院機構静岡てんかん・神経医療センターの井上有史院長は「発作の症状がまだあったのならば、治す努力をして欲しかった。患者たちはやっと条件付きで免許証を手にできるようになった。しっかり治療すれば良くなる病気。多くの患者が発作を無くして免許証を取れるよう努力をしている中、病気に取り組む自覚に欠けていたと言わざるを得ない。法律を守って欲しかった。非常に残念」と話した。

日本てんかん協会の月刊情報誌「波」編集長でもある粟屋豊・聖母病院副院長は「多くの患者は、専門医に相談して免許が取れるかどうか判断している。しかし、最近は不景気の影響で、就職する際に申告できずに入社し、車を運転せざるを得ない状況になる患者もいると聞いている。車の運転中に発作が起きると人の命を傷つける恐れがある。日中に意識障害を起こすような患者は自制が必要だ」と話す。』

私は,てんかん発作が起きる可能性のある患者さんが業務で車両を運転したり,高所で作業することなどには大きなリスクを伴うことを本人や家族に必ず説明し,職場の人と相談するように勧めている.

最近は運転免許の取得や更新の際にもてんかん発作の恐れがある人は医師の意見書を求められるようになっているようだが,いずれにしても自己申告であるから本人がてんかんの既往を隠そうと思えばそんな書類はなくとも免許は交付されるだろうし,運転業務もできてしまうことが制度上の抜け穴になっているのだろう.

もちろん,投薬で発作がコントロールされていると言っても体調で薬の効き目が変わる事もあるし,完治したと思っていても何かのストレスで再発する可能性だってある.しかし,誰だって突然にてんかん発作が起きて患者になってしまう可能性だってあるのだからそこまで心配したらキリがなくなるだろう.

医師の意見書があったとしても,免許を取るか取らないかは自分で決めなければならないのだから結局は自己責任なのである.医師は発作が一定期間ないという事実について書くだけで,小さな発作があっても救急車で運ばれるほどでなければ患者が隠せばわかるはずもない.

服薬状況も良好で一定期間発作がなく,必要な申告や手続きがなされても事故は起きるだろうが,その場合には本人の責任が減免されてもいいように思うが,今回の事故はどうだったのか,前回の事故以降どういう治療や指導がなされていたか診療録も調べて事実を確認する必要があるのではないだろうか.

発作を起こし救急車で運ばれてくるてんかん患者は服薬をきちんとしていない場合が非常に多いのだが,発作を何回も起こすと高次機能が低下したり最悪の場合は意識がもどらず寝たきりになることもあるから薬だけはきちんと飲んでもらいたいものである.

栃木県鹿沼市で登校中の小学生の列にクレーン車が突っ込み、児童6人が死亡した事故で、県警は20日、自動車運転過失致死容疑で調べを受けている運転手柴田将人容疑者(26)=日光市=が、てんかんの発作を起こしたため、突然意識を失い、事故を起こしたとの見方を固めた。

また、同容疑者の運転免許の取得や更新時の記録を調べたところ、義務づけられている病気の申告や診断書の提出をしていなかったことを確認した。てんかんの持病がある人でも、適正な申告と診断書にもとづけば免許を取得できる。

同容疑者は、事故現場で自動車運転過失傷害容疑で現行犯逮捕された。捜査関係者によると、同容疑者は「子どものころにてんかんになったが、発作を抑える薬を飲むのを忘れて、事故を起こしてしまった」との趣旨の供述をしているという。

県警では押収資料や供述にもとづき、同容疑者が通う神経科の病院を確認。最近も発作を起こすことがあり通院していたとの状況から、同容疑者の説明に矛盾はないと判断している。

2008年3月に横浜市鶴見区でてんかんの発作で意識を失い、2人を死傷させたとされるトラックの運転手がその後に有罪判決を受けている。県警はこの事故が今回の捜査の参考になるとして、捜査記録や裁判記録の照会も始めた。

てんかんの持病がある人は以前は免許が取得できなかったが、02年6月施行の改正道交法で、(1)発作が再発するおそれがない(2)再発しても意識障害や運動障害がもたらされない(3)発作が睡眠中に限り再発する、などの場合は取得できるようになった。

警察庁が公表している運用基準によると、「発作が過去5年以内に起こったことがなく、今後発作が起こるおそれがない」「医師が2年の経過観察をして発作が睡眠中に限り起こり、今後、症状悪化のおそれがない」などとした医師の診断書が提出されれば免許は取得できる。

同庁によると、薬を飲むことで「発作が起きるおそれがない」場合も、免許は取得できるという。

独立行政法人国立病院機構静岡てんかん・神経医療センターの井上有史院長は「発作の症状がまだあったのならば、治す努力をして欲しかった。患者たちはやっと条件付きで免許証を手にできるようになった。しっかり治療すれば良くなる病気。多くの患者が発作を無くして免許証を取れるよう努力をしている中、病気に取り組む自覚に欠けていたと言わざるを得ない。法律を守って欲しかった。非常に残念」と話した。

日本てんかん協会の月刊情報誌「波」編集長でもある粟屋豊・聖母病院副院長は「多くの患者は、専門医に相談して免許が取れるかどうか判断している。しかし、最近は不景気の影響で、就職する際に申告できずに入社し、車を運転せざるを得ない状況になる患者もいると聞いている。車の運転中に発作が起きると人の命を傷つける恐れがある。日中に意識障害を起こすような患者は自制が必要だ」と話す。』

私は,てんかん発作が起きる可能性のある患者さんが業務で車両を運転したり,高所で作業することなどには大きなリスクを伴うことを本人や家族に必ず説明し,職場の人と相談するように勧めている.

最近は運転免許の取得や更新の際にもてんかん発作の恐れがある人は医師の意見書を求められるようになっているようだが,いずれにしても自己申告であるから本人がてんかんの既往を隠そうと思えばそんな書類はなくとも免許は交付されるだろうし,運転業務もできてしまうことが制度上の抜け穴になっているのだろう.

もちろん,投薬で発作がコントロールされていると言っても体調で薬の効き目が変わる事もあるし,完治したと思っていても何かのストレスで再発する可能性だってある.しかし,誰だって突然にてんかん発作が起きて患者になってしまう可能性だってあるのだからそこまで心配したらキリがなくなるだろう.

医師の意見書があったとしても,免許を取るか取らないかは自分で決めなければならないのだから結局は自己責任なのである.医師は発作が一定期間ないという事実について書くだけで,小さな発作があっても救急車で運ばれるほどでなければ患者が隠せばわかるはずもない.

服薬状況も良好で一定期間発作がなく,必要な申告や手続きがなされても事故は起きるだろうが,その場合には本人の責任が減免されてもいいように思うが,今回の事故はどうだったのか,前回の事故以降どういう治療や指導がなされていたか診療録も調べて事実を確認する必要があるのではないだろうか.

発作を起こし救急車で運ばれてくるてんかん患者は服薬をきちんとしていない場合が非常に多いのだが,発作を何回も起こすと高次機能が低下したり最悪の場合は意識がもどらず寝たきりになることもあるから薬だけはきちんと飲んでもらいたいものである.

本気じゃないんだろう

2011年2月23日 医療の問題 コメント (3)『値上げ後も進まぬ禁煙 たばこ増税額「中途半端」

たばこ離れは、昨秋の値上げ以降もあまり進んでいない。増税に伴う上げ幅は過去最大だったが、国がもくろんだ健康増進策としては増税額が中途半端だったと専門家はみる。予防医学を推進するのなら、さらなるたばこ増税に踏み込まなければならない。

日本たばこ産業(JT)は今月7日、2011年3月期の業績予想を上方修正した。昨年10月の値上げに伴う販売減が予想よりも少なくなりそうで、今期の国内たばこの販売本数は前期比12%減にとどまる見通しだ。

ジョンソン・エンド・ジョンソンが昨年11月実施したインターネット調査からも、禁煙があまり広がっていない状況がうかがえる。喫煙者の4割が値上げをきっかけに禁煙に挑んだが、うち6割が1カ月足らずで再び吸い始めたという。

今回の増税は1本あたり3.5円で、値上げ分も含めると多くの銘柄で3~4割高くなった。例えば、マイルドセブンは1箱300円から410円に。それでも欧州に比べ100~400円ほど安い。健康増進を最優先して値段が決まったわけではない。

年間2兆円超になるたばこ税は消費税1%に相当する安定財源だ。大幅増税にはいつも「極端な販売減となり税収減を招きかねない」との声が出て、ブレーキがかかる。

ただ、公衆衛生や医療経済の専門家の間では「1箱1000円までなら、たばこ税の税収は増大する」との見方が有力になりつつある。

予防医学の観点からたばこの値段を議論するには、どれだけ喫煙率が下がるかをきちんと調べる必要がある。東京大学の五十嵐中・特任助教(医薬政策学)が試算したところ、1箱700円で、男性喫煙率(09年で38.2%)は25%まで下がるという。

国民医療費は08年度、過去最高の約34兆8千億円になった。今後も毎年1兆円ずつ増えていく見通し。膨らむ医療費は先進国共通の悩みで、抑制を狙ってこの10年、予防医学の推進が趨勢(すうせい)になっている。

国内でもメタボ対策、国民の健康増進活動である「健康日本21」などが進められたが、どれもうまくいっていない。東京大学の森臨太郎・准教授(国際保健政策学)は「(運動や肥満解消といった)人に行動の変化をお願いするだけの予防医学は効果が期待できない」と指摘する。

予防医学が本当に医療費の減額につながるかは世界的にもまだ試行錯誤の段階だ。ただ、費用対効果を考えると、禁煙がワクチンと並んで最も有力な手段とされる。

喫煙は様々な生活習慣病の元凶で、男性なら、がん死亡の40%がたばこが原因という。国民医療費のうち、1兆3000億円前後が喫煙による損失とのデータもある。

国民皆保険制度ができて今年でちょうど50年。保険証さえあれば、だれもが必要な時に必要な医療を受けられ、日本の医療は世界的にも評価が高い。医療費が増大し、同制度の存続を危ぶむ声すら出始めるなか、喫煙対策の本気度が試される。』

『職場の受動喫煙、罰則規定見送り 厚労省分科会

厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会は6日、職場での受動喫煙対策として、事業者に全面禁煙か喫煙室設置を義務付ける一方、実施しなかった場合の罰則規定を盛り込まないことを決めた。負担が大きいとする事業者に配慮した。最終報告書を年内に厚労相に提出、早ければ来年の通常国会に労働安全衛生法の改正案を提出する。

この日の分科会では、労働者側が神奈川県の受動喫煙防止条例に罰則規定があることを指摘し「義務化の実効性担保のためにも、罰則は必要」との声が上がったが、事業者側の「罰則まで設けるのは厳しすぎる」との意見に配慮し、見送りを決めた。』

たばこ税が消費税1%に相当するのだったら税金を倍にすれば消費税2%に相当するのだし,「1箱1000円までなら、たばこ税の税収は増大する」との見方が有力なのだったら1箱1000円でいいのではないだろうか.「喫煙者の4割が値上げをきっかけに禁煙に挑んだが、うち6割が1カ月足らずで再び吸い始めた」というのならきっと1000円でも同じだろう.

たとえ脳梗塞や心筋梗塞になっても止められないのだから,喫煙者のうち半分以上の人はたとえ1000円になっても一時的な禁煙しかできないのではないかと思う.「喉元すぐれば熱さを忘れる」とはよく言ったものだ.

もちろん私は脳外科医だから患者さんには入院中に禁煙を強くすすめるが,外来通院の喫煙者には3回言ってダメならそれ以上は禁煙については言わないことにしている.

それ以上言っても脳梗塞が再発するまでに禁煙できた人はいないし,あまりしつこく言うと通院さえもしなくなってしまうからだ.通院せず薬も飲まなくなったら逆効果だろう.

もっとも,たとえ全員が禁煙できたとしても医療費の減額効果がでるのはずっと先だろうし,私の仕事が減るわけでもないから禁煙しようがしまいが大した問題ではないのかもしれない.だから誰も本気じゃないのではないだろうか.

それでも受動喫煙は迷惑な話だから,タバコを吸わない人を煙に巻くようなことだけはやめてもらいたいものだ.

たばこ離れは、昨秋の値上げ以降もあまり進んでいない。増税に伴う上げ幅は過去最大だったが、国がもくろんだ健康増進策としては増税額が中途半端だったと専門家はみる。予防医学を推進するのなら、さらなるたばこ増税に踏み込まなければならない。

日本たばこ産業(JT)は今月7日、2011年3月期の業績予想を上方修正した。昨年10月の値上げに伴う販売減が予想よりも少なくなりそうで、今期の国内たばこの販売本数は前期比12%減にとどまる見通しだ。

ジョンソン・エンド・ジョンソンが昨年11月実施したインターネット調査からも、禁煙があまり広がっていない状況がうかがえる。喫煙者の4割が値上げをきっかけに禁煙に挑んだが、うち6割が1カ月足らずで再び吸い始めたという。

今回の増税は1本あたり3.5円で、値上げ分も含めると多くの銘柄で3~4割高くなった。例えば、マイルドセブンは1箱300円から410円に。それでも欧州に比べ100~400円ほど安い。健康増進を最優先して値段が決まったわけではない。

年間2兆円超になるたばこ税は消費税1%に相当する安定財源だ。大幅増税にはいつも「極端な販売減となり税収減を招きかねない」との声が出て、ブレーキがかかる。

ただ、公衆衛生や医療経済の専門家の間では「1箱1000円までなら、たばこ税の税収は増大する」との見方が有力になりつつある。

予防医学の観点からたばこの値段を議論するには、どれだけ喫煙率が下がるかをきちんと調べる必要がある。東京大学の五十嵐中・特任助教(医薬政策学)が試算したところ、1箱700円で、男性喫煙率(09年で38.2%)は25%まで下がるという。

国民医療費は08年度、過去最高の約34兆8千億円になった。今後も毎年1兆円ずつ増えていく見通し。膨らむ医療費は先進国共通の悩みで、抑制を狙ってこの10年、予防医学の推進が趨勢(すうせい)になっている。

国内でもメタボ対策、国民の健康増進活動である「健康日本21」などが進められたが、どれもうまくいっていない。東京大学の森臨太郎・准教授(国際保健政策学)は「(運動や肥満解消といった)人に行動の変化をお願いするだけの予防医学は効果が期待できない」と指摘する。

予防医学が本当に医療費の減額につながるかは世界的にもまだ試行錯誤の段階だ。ただ、費用対効果を考えると、禁煙がワクチンと並んで最も有力な手段とされる。

喫煙は様々な生活習慣病の元凶で、男性なら、がん死亡の40%がたばこが原因という。国民医療費のうち、1兆3000億円前後が喫煙による損失とのデータもある。

国民皆保険制度ができて今年でちょうど50年。保険証さえあれば、だれもが必要な時に必要な医療を受けられ、日本の医療は世界的にも評価が高い。医療費が増大し、同制度の存続を危ぶむ声すら出始めるなか、喫煙対策の本気度が試される。』

『職場の受動喫煙、罰則規定見送り 厚労省分科会

厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会は6日、職場での受動喫煙対策として、事業者に全面禁煙か喫煙室設置を義務付ける一方、実施しなかった場合の罰則規定を盛り込まないことを決めた。負担が大きいとする事業者に配慮した。最終報告書を年内に厚労相に提出、早ければ来年の通常国会に労働安全衛生法の改正案を提出する。

この日の分科会では、労働者側が神奈川県の受動喫煙防止条例に罰則規定があることを指摘し「義務化の実効性担保のためにも、罰則は必要」との声が上がったが、事業者側の「罰則まで設けるのは厳しすぎる」との意見に配慮し、見送りを決めた。』

たばこ税が消費税1%に相当するのだったら税金を倍にすれば消費税2%に相当するのだし,「1箱1000円までなら、たばこ税の税収は増大する」との見方が有力なのだったら1箱1000円でいいのではないだろうか.「喫煙者の4割が値上げをきっかけに禁煙に挑んだが、うち6割が1カ月足らずで再び吸い始めた」というのならきっと1000円でも同じだろう.

たとえ脳梗塞や心筋梗塞になっても止められないのだから,喫煙者のうち半分以上の人はたとえ1000円になっても一時的な禁煙しかできないのではないかと思う.「喉元すぐれば熱さを忘れる」とはよく言ったものだ.

もちろん私は脳外科医だから患者さんには入院中に禁煙を強くすすめるが,外来通院の喫煙者には3回言ってダメならそれ以上は禁煙については言わないことにしている.

それ以上言っても脳梗塞が再発するまでに禁煙できた人はいないし,あまりしつこく言うと通院さえもしなくなってしまうからだ.通院せず薬も飲まなくなったら逆効果だろう.

もっとも,たとえ全員が禁煙できたとしても医療費の減額効果がでるのはずっと先だろうし,私の仕事が減るわけでもないから禁煙しようがしまいが大した問題ではないのかもしれない.だから誰も本気じゃないのではないだろうか.

それでも受動喫煙は迷惑な話だから,タバコを吸わない人を煙に巻くようなことだけはやめてもらいたいものだ.

カニューレ交換というもの

2011年2月20日 医療の問題 コメント (4)『医療事故 研修医が起こす 入院中の男性患者死亡 静岡・焼津市立総合病院

焼津市立総合病院(焼津市道原)は14日、30代の男性研修医が入院中の男性患者(88)に呼吸器具を挿入しようとした際、医療事故を起こしたと発表した。この患者は同日、死亡した。県警は15日、遺体を司法解剖し、医療事故との因果関係を調べる方針。太田信隆院長は記者会見で「事故は全面的に病院の過失だ。遺族に深くおわびしたい」と謝罪した。

同病院によると、この研修医は今月7日、患者の喉に装着してある呼吸器具(気管カニューレ)を取り換え、その3分後、様子を見に戻ったところ、呼吸停止状態になっていた。研修医は器具を取り付けやすくする内筒を抜き忘れていたことに気付き、取り外したが、患者は意識不明のまま14日、死亡した。

同病院によると、患者は焼津市在住。慢性腎不全などで昨年11月15日、救急搬送され、そのまま入院。12月2日、気管切開手術を受けていた。同病院の説明によると、院内規定では、研修医については、こうした治療は他の医師の監督下で行うと定めているが、当時、研修医が1人で呼吸器具を交換したという。

同病院は事故の再発防止のため、外部の有識者による医療事故調査委員会を近く設け、事故の起きた経緯を調べる方針を示した。』

ちょうど死亡した男性が入院した3日後の昨年11月18日には以下のようなニュースがあった.

『90歳患者窒息死、医療過誤の27歳女医送検

医療過誤で患者を窒息死させたとして、石川県警金沢中署は18日、金沢赤十字病院(金沢市三馬、岩田章院長)の内科の女性医師(27)を、業務上過失致死の疑いで金沢地検に書類送検した。

発表によると、医師は5月17日午後1時頃、入院していた同県白山市、無職女性患者(90)ののどに装着していた気道確保の器具を交換した際、対応を誤り気道閉塞で窒息死させた疑い。この器具は外筒と内筒の2重構造で、内筒を引き抜かないと空気が通らない仕組みだが、医師は内筒を外し忘れたという。一緒に作業していた看護師2人もミスに気づかなかった。

同1時45分頃に別の看護師が女性の異変に気づき、救命措置を施したが、間もなく死亡した。病院は女性の家族に経緯を説明し、同署へ届け出た。医師は「どうして(取り外し)忘れたのかわからない」と話しているという。』

この女性医師も研修医だったらしい.

気管切開術というのは何らかの原因で呼吸状態が悪くて慢性的な気道確保が必要な際に行われるもので,これ自体はベッドサイドで30分もあれば出来る手術であるが簡単な手術とは言え当然リスクはある.

この時に,頚部の皮膚から気管内へ通じる瘻孔に挿入して気道を確保する器具が気管カニューレと呼ばれるものである.これには空気を入れるカフという風船状の袋が付いたものと付いていないものがあり,カフが付いたものには気管内への挿入を容易にするためのスタイレットがあらかじめカニューレ内にセットされている.

カフはカニューレの外壁と気管の内壁の間で風船状に膨らんでカニューレ外の空気の漏れを防ぐためのものであるから,カフを膨らませた状態でスタイレットを入れたままだと空気の流れるところはないので窒息してしまうことになる.

だから,上記の2つの事故はカフ付きカニューレを研修医が交換し,交換後にスタイレットを抜き忘れたという単純なミスなのだろう.しかし,私はこのような事例を今まで一度も聞いた事がなかったので昨年11月ニュースには驚いた.しかし,それから3ヶ月でまた同様の事故がニュースになるとは思いもしなかった.

考えられるミスはすべて起きるというのが私の持論だが,スタイレットを抜き忘れるなんてことは考えたこともなかった.研修医が起こした事故なのだから当然に病院の管理責任は問われることだろう.しかし,もし指導医が研修医ひとりで処置することを認めていたとしたら指導医にも責任が及ぶのだろうか.

現実問題としてカニューレ交換を毎回医師が2人がかりでやるなんてことは不可能なのではないだろうか.もし,そんな必要があるのだとしたらなんらかのリスクがある処置は研修医にやらせないほうがいいということになるのではないだろうか.

研修中にこんな初歩的なミスがたて続けに起きるのは研修医制度に問題があるような気がするし,カニューレ交換にまで指導医がつかなければならないような研修をやってるようでは研修後に現場に出てもやはりそのままでは通用しないような気がするのは私だけだろうか.

焼津市立総合病院(焼津市道原)は14日、30代の男性研修医が入院中の男性患者(88)に呼吸器具を挿入しようとした際、医療事故を起こしたと発表した。この患者は同日、死亡した。県警は15日、遺体を司法解剖し、医療事故との因果関係を調べる方針。太田信隆院長は記者会見で「事故は全面的に病院の過失だ。遺族に深くおわびしたい」と謝罪した。

同病院によると、この研修医は今月7日、患者の喉に装着してある呼吸器具(気管カニューレ)を取り換え、その3分後、様子を見に戻ったところ、呼吸停止状態になっていた。研修医は器具を取り付けやすくする内筒を抜き忘れていたことに気付き、取り外したが、患者は意識不明のまま14日、死亡した。

同病院によると、患者は焼津市在住。慢性腎不全などで昨年11月15日、救急搬送され、そのまま入院。12月2日、気管切開手術を受けていた。同病院の説明によると、院内規定では、研修医については、こうした治療は他の医師の監督下で行うと定めているが、当時、研修医が1人で呼吸器具を交換したという。

同病院は事故の再発防止のため、外部の有識者による医療事故調査委員会を近く設け、事故の起きた経緯を調べる方針を示した。』

ちょうど死亡した男性が入院した3日後の昨年11月18日には以下のようなニュースがあった.

『90歳患者窒息死、医療過誤の27歳女医送検

医療過誤で患者を窒息死させたとして、石川県警金沢中署は18日、金沢赤十字病院(金沢市三馬、岩田章院長)の内科の女性医師(27)を、業務上過失致死の疑いで金沢地検に書類送検した。

発表によると、医師は5月17日午後1時頃、入院していた同県白山市、無職女性患者(90)ののどに装着していた気道確保の器具を交換した際、対応を誤り気道閉塞で窒息死させた疑い。この器具は外筒と内筒の2重構造で、内筒を引き抜かないと空気が通らない仕組みだが、医師は内筒を外し忘れたという。一緒に作業していた看護師2人もミスに気づかなかった。

同1時45分頃に別の看護師が女性の異変に気づき、救命措置を施したが、間もなく死亡した。病院は女性の家族に経緯を説明し、同署へ届け出た。医師は「どうして(取り外し)忘れたのかわからない」と話しているという。』

この女性医師も研修医だったらしい.

気管切開術というのは何らかの原因で呼吸状態が悪くて慢性的な気道確保が必要な際に行われるもので,これ自体はベッドサイドで30分もあれば出来る手術であるが簡単な手術とは言え当然リスクはある.

この時に,頚部の皮膚から気管内へ通じる瘻孔に挿入して気道を確保する器具が気管カニューレと呼ばれるものである.これには空気を入れるカフという風船状の袋が付いたものと付いていないものがあり,カフが付いたものには気管内への挿入を容易にするためのスタイレットがあらかじめカニューレ内にセットされている.

カフはカニューレの外壁と気管の内壁の間で風船状に膨らんでカニューレ外の空気の漏れを防ぐためのものであるから,カフを膨らませた状態でスタイレットを入れたままだと空気の流れるところはないので窒息してしまうことになる.

だから,上記の2つの事故はカフ付きカニューレを研修医が交換し,交換後にスタイレットを抜き忘れたという単純なミスなのだろう.しかし,私はこのような事例を今まで一度も聞いた事がなかったので昨年11月ニュースには驚いた.しかし,それから3ヶ月でまた同様の事故がニュースになるとは思いもしなかった.

考えられるミスはすべて起きるというのが私の持論だが,スタイレットを抜き忘れるなんてことは考えたこともなかった.研修医が起こした事故なのだから当然に病院の管理責任は問われることだろう.しかし,もし指導医が研修医ひとりで処置することを認めていたとしたら指導医にも責任が及ぶのだろうか.

現実問題としてカニューレ交換を毎回医師が2人がかりでやるなんてことは不可能なのではないだろうか.もし,そんな必要があるのだとしたらなんらかのリスクがある処置は研修医にやらせないほうがいいということになるのではないだろうか.

研修中にこんな初歩的なミスがたて続けに起きるのは研修医制度に問題があるような気がするし,カニューレ交換にまで指導医がつかなければならないような研修をやってるようでは研修後に現場に出てもやはりそのままでは通用しないような気がするのは私だけだろうか.

掛け持ちが当たり前で..

2011年1月18日 医療の問題 コメント (4)『医師、過失で書類送検 麻酔科医ら負担増も

◇「長時間手術室を離れた」

神奈川県立がんセンター(横浜市旭区)で08年に手術中に酸素を送る管が抜けて女性患者(47)が意識不明となった医療事故を巡り、県警捜査1課と旭署が12日、担当した麻酔科医(41)と執刀外科医(37)の男性医師2人を業務上過失傷害容疑で書類送検した。県警は「患者の全身管理の必要があるのに長時間手術室を離れた」(幹部)ことなどを過失と判断した。ただ、現場からは、麻酔手術の増加など構造的な問題も浮かび上がる。

送検容疑は08年4月16日、患者の乳房部分を切除する際、麻酔科医は麻酔を施した後、引き継ぎをせず退室。執刀医は麻酔器から酸素の管が外れたことに気付かず、酸素供給が止まったため患者に脳機能障害を負わせたとしている。センターによると、患者は、現在は意識を回復してリハビリ中という。

日本麻酔科学会は「現場に麻酔を担当する医師がいて、絶え間なく看視すること」との指針を制定する。だが、同会指導医で横浜市立大学大学院の後藤隆久教授は「経験ある麻酔科医は、患者は短時間で容体が急変することを知っているが、やむを得ない場合もあるだろう」と指摘する。背景にあるのは、医師の負担増だ。厚生労働省の調査では、08年9月の月間全身麻酔手術件数は18万7097件で96年の同期に比べ約6万件増加している。

一方で、実施施設は96年から約700減り、08年は3652施設に。1施設当たりの手術件数は平均29・5件から51件に増えている。理由として、高齢化や外科技術の発達などが考えられ、「現場は医師数が手術件数に追いついていない状態」(後藤教授)という。

◇08年4月16日手術の流れ

8:19 麻酔科医が麻酔器の始業点検。麻酔回路の空気漏れなし

8:45 患者入室

8:55 静脈麻酔剤で麻酔導入を開始

9:00ごろ 気道確保用チューブを挿入し、麻酔回路に接続(換気開始)

9:08ごろ 麻酔科医が退室

時刻不明 誰かが手術台を操作

9:15ごろ 執刀外科医が手術開始宣言

9:16ごろ 麻酔器から管外れる

9:17 麻酔器モニターの一部の値が、計測不能を表示。アラームを聞いた者はいない

9:33 看護師がモニター異常表示を確認。PHSで麻酔科医を呼び出す

9:34~35 麻酔科医が戻り管再接続。換気を再開

9:36 患者が心停止

9:52 心拍数が正常に戻る

10:40 主治医から患者の夫に事情説明

11:30 ICU室で人工呼吸器装着 』

忙しい病院では並列で手術を行うのが当たり前だが、麻酔科医の数が手術室の数だけ揃っている病院なんてあるのだろうか.少なくとも私の知っている病院で数が足りていたのは大学病院くらいなものだ.

その大学病院でさえ手術室で実際に麻酔をかけている専門医や指導医の人数は足りていないだろう.大学病院ではスーパーバイザーを置いて研修医や掛け持ちによるトラブルを避けていたようだが,それで不足が完全に補えるわけでもないことは執刀したことがある外科医なら誰でも知っていることだろう.

がんセンターなどは手術件数が多い上に,麻酔科医はもともと不足しているからどこでも掛け持ちが当たり前の状態だろう.ひとつ麻酔の導入が終わったら隣の手術室でまた導入をして2つの手術室を行ったり来たりしながら並行して2つの手術の麻酔をするなんてことは日常茶飯事なはずである.

患者が意識を回復してリハビリ中だというのがせめてもの救いだが,事故の直接的原因の責任を医師に求めるのは仕方がないとしても,麻酔科医がひとつの手術に集中できないような体制を容認している病院に管理責任はないのだろうか.事故にかかわった医師だけを罰して,その事故の潜在的な原因を放置してきた病院に処分がないのはおかしくないだろうか.

もう一つ気になるのは,この麻酔科医(41)と執刀外科医(37)の男性医師2人の勤務状態はどのようなものだったかということだ.この年代は中堅で働きざかりだから医療業界の常識ならきっと当直明けも通常業務をこなしていることだろう.この手術の前の勤務に過労状態になるようなことはなかったのだろうか.

医師も人間だからミスはするだろうし,医療事故というと事故を起こした医師のみに責任を追求したくなる人がいるのもわかるが,医療業界には事故防止委員会というものがありながら,事故を誘発するような労働環境に関しては人手不足を理由にいっこうに改善しようとする気配さえもないのだ.

いつもお世話になっている麻酔科に先生のためにあえて言わせてもらえば,「当直明けに休みなしで掛け持ち麻酔なんかさせるんじゃない.それで事故が起きたら病院のせいなんじゃないの.」ということだ.患者さんのために言えば,医師の労働環境を改善することが医療事故の防止につながるということだ.

自分が手術を受けている最中に担当の麻酔科医が隣の手術室に麻酔をかけに行っているなんて誰も想像したくもないのではないだろうか.

◇「長時間手術室を離れた」

神奈川県立がんセンター(横浜市旭区)で08年に手術中に酸素を送る管が抜けて女性患者(47)が意識不明となった医療事故を巡り、県警捜査1課と旭署が12日、担当した麻酔科医(41)と執刀外科医(37)の男性医師2人を業務上過失傷害容疑で書類送検した。県警は「患者の全身管理の必要があるのに長時間手術室を離れた」(幹部)ことなどを過失と判断した。ただ、現場からは、麻酔手術の増加など構造的な問題も浮かび上がる。

送検容疑は08年4月16日、患者の乳房部分を切除する際、麻酔科医は麻酔を施した後、引き継ぎをせず退室。執刀医は麻酔器から酸素の管が外れたことに気付かず、酸素供給が止まったため患者に脳機能障害を負わせたとしている。センターによると、患者は、現在は意識を回復してリハビリ中という。

日本麻酔科学会は「現場に麻酔を担当する医師がいて、絶え間なく看視すること」との指針を制定する。だが、同会指導医で横浜市立大学大学院の後藤隆久教授は「経験ある麻酔科医は、患者は短時間で容体が急変することを知っているが、やむを得ない場合もあるだろう」と指摘する。背景にあるのは、医師の負担増だ。厚生労働省の調査では、08年9月の月間全身麻酔手術件数は18万7097件で96年の同期に比べ約6万件増加している。

一方で、実施施設は96年から約700減り、08年は3652施設に。1施設当たりの手術件数は平均29・5件から51件に増えている。理由として、高齢化や外科技術の発達などが考えられ、「現場は医師数が手術件数に追いついていない状態」(後藤教授)という。

◇08年4月16日手術の流れ

8:19 麻酔科医が麻酔器の始業点検。麻酔回路の空気漏れなし

8:45 患者入室

8:55 静脈麻酔剤で麻酔導入を開始

9:00ごろ 気道確保用チューブを挿入し、麻酔回路に接続(換気開始)

9:08ごろ 麻酔科医が退室

時刻不明 誰かが手術台を操作

9:15ごろ 執刀外科医が手術開始宣言

9:16ごろ 麻酔器から管外れる

9:17 麻酔器モニターの一部の値が、計測不能を表示。アラームを聞いた者はいない

9:33 看護師がモニター異常表示を確認。PHSで麻酔科医を呼び出す

9:34~35 麻酔科医が戻り管再接続。換気を再開

9:36 患者が心停止

9:52 心拍数が正常に戻る

10:40 主治医から患者の夫に事情説明

11:30 ICU室で人工呼吸器装着 』

忙しい病院では並列で手術を行うのが当たり前だが、麻酔科医の数が手術室の数だけ揃っている病院なんてあるのだろうか.少なくとも私の知っている病院で数が足りていたのは大学病院くらいなものだ.

その大学病院でさえ手術室で実際に麻酔をかけている専門医や指導医の人数は足りていないだろう.大学病院ではスーパーバイザーを置いて研修医や掛け持ちによるトラブルを避けていたようだが,それで不足が完全に補えるわけでもないことは執刀したことがある外科医なら誰でも知っていることだろう.

がんセンターなどは手術件数が多い上に,麻酔科医はもともと不足しているからどこでも掛け持ちが当たり前の状態だろう.ひとつ麻酔の導入が終わったら隣の手術室でまた導入をして2つの手術室を行ったり来たりしながら並行して2つの手術の麻酔をするなんてことは日常茶飯事なはずである.

患者が意識を回復してリハビリ中だというのがせめてもの救いだが,事故の直接的原因の責任を医師に求めるのは仕方がないとしても,麻酔科医がひとつの手術に集中できないような体制を容認している病院に管理責任はないのだろうか.事故にかかわった医師だけを罰して,その事故の潜在的な原因を放置してきた病院に処分がないのはおかしくないだろうか.

もう一つ気になるのは,この麻酔科医(41)と執刀外科医(37)の男性医師2人の勤務状態はどのようなものだったかということだ.この年代は中堅で働きざかりだから医療業界の常識ならきっと当直明けも通常業務をこなしていることだろう.この手術の前の勤務に過労状態になるようなことはなかったのだろうか.

医師も人間だからミスはするだろうし,医療事故というと事故を起こした医師のみに責任を追求したくなる人がいるのもわかるが,医療業界には事故防止委員会というものがありながら,事故を誘発するような労働環境に関しては人手不足を理由にいっこうに改善しようとする気配さえもないのだ.

いつもお世話になっている麻酔科に先生のためにあえて言わせてもらえば,「当直明けに休みなしで掛け持ち麻酔なんかさせるんじゃない.それで事故が起きたら病院のせいなんじゃないの.」ということだ.患者さんのために言えば,医師の労働環境を改善することが医療事故の防止につながるということだ.

自分が手術を受けている最中に担当の麻酔科医が隣の手術室に麻酔をかけに行っているなんて誰も想像したくもないのではないだろうか.